UsiToo

Accueil L’économie circulaire ? Notre projet L’encyclopédie Actualités Langues UsiToo Web : https://www.usitoo.be/FR/ Contact : support@usitoo.be Localisation : Toute la Belgique Date de rencontre : 27 mars 2023 Maturité du projet : Mature – en reprise Partage Economie de la fonctionnalité UsiToo, c’est un société coopérative agréée, créée en 2016 et dont les activités démarrent en 2018. Nous avons rencontré Xavier, un des co-créateurs de la plateforme. Ingénieur en télécommunications de formation, il décide de se réorienter en 2010 afin d’aligner ses activités avec ses préoccupations environnementales. Il intègre alors un bureau de conseil travaillant sur les bilans carbone, et commence à s’intéresser au sujet du zéro déchet un peu plus tard, avant de lancer Usitoo. La location d’objet, une alternative qui séduit peu » Le zéro déchet c’est bien, mais ça ne s’attaque qu’aux déchets d’emballage. Les vrais impacts sur la dégradation des ressources et la génération de déchets, ce sont les objets mêmes. « Xavier Marichal, co-fondateur d’UsiToo C’est à partir de ce constat qu’UsiToo voit le jour. Initialement, les créateur.ice.s de la plateforme projetaient de créer un site de sensibilisation sur la mutualisation des objets, avant de réaliser que les freins à la mutualisation allaient bien au-delà de la connaissance. C’est en sondant leur entourage et de potentiel.le.s usager.e.s qu’iels ont pu identifier trois grands freins : Le prix. Les locations d’objets étant souvent chères, les usager.e.s préfèrent acheter, pensant ainsi amortir leur investissement. Le temps. Pour louer, il faut entrer en contact avec le.a loueur.euse, convenir d’un rendez-vous, se déplacer, rendre l’objet, etc. Dans un monde où l’on peut acheter de chez soi en quelques clics, cet aspect chronophage décourage un grand nombre de personnes à avoir recours à la location. Le risque de propriété. La personne louant son bien prend un risque. De plus, s’il y a un dommage, il est difficile de savoir à qui incombe la responsabilité. Tous ces éléments combinés font que les acheteur.euse.s n’essaient pas de changer de modèle, et préfèrent posséder les objets, au risque de ne les utiliser qu’une fois, puis de les abandonner au fond d’une cave. UsiToo : un modèle imaginé sans les inconvénients d’une location conventionnelle Pour pousser les citoyen.ne.s à oser la mutualisation d’objets, Usitoo a travaillé à partir des trois grands freins, et a fait émerger des solutions : Les prix sont volontairement bas. Usitoo essaye de proposer des prix entre 15 et 20 fois moins chers que chez un.e professionnel.le. Pour rendre cela possible, Usitoo n’achète pas les objets neufs, mais les échange avec les citoyen.ne.s contre du crédit sur la plateforme, à 50% du prix d’achat du produit. Usitoo a développé un système point relais afin que ce soit l’objet qui fasse le déplacement au lieu du/de la locataire. Usitoo ne demande pas de garantie et choisit de responsabiliser les client.e.s. « C’est à partir des freins qu’on a imaginé le modèle d’Usitoo, et qu’on l’a mis en place en espérant faire bouger les gens. » Xavier Marichal, co-fondateur d’UsiToo Une logistique visant à réduire les déplacements UsiToo travaille au niveau de la région de Bruxelles. La plateforme fonctionne par un système de livraison en point relais. Une petite cinquantaine de points relais travaillent avec Usitoo à travers Bruxelles, dont le Boentje. En une livraison par camionnette mutualisée avec CozyWheels, le.a livreur.se fait une boucle au travers de la ville reliant tous les points relais où iel dépose et reprend les objets. Les objets ne pouvant pas être laissés en point relais (par exemple trop volumineux) peuvent être livrés à domicile. La plupart des locations sont faites pour le weekend, ou pour un départ en vacances. Ainsi, 95% des commandes sont faites pour le jeudi. Devant ce constat, UsiToo a décidé de restreindre les livraisons au mercredi exclusivement. Ce système de livraison permet d’éviter que chaque client.e fasse l’aller-retour pour aller chercher son objet, et réduit considérablement le nombre de kilomètres parcouru. Source : Usitoo pour Solar Impulse Foundation Les utilisateur.ice.s : trois profils principaux Usitoo a pu voir le profil d’utilisateur.ice.s ayant recours à la plateforme évoluer. Au lancement de la plateforme, l’adhérent.e principale était « une convaincue », à plus de 65%. Elle est une femme, s’occupe du budget du ménage, est éduquée et est consciente des enjeux écologiques. Elle cherche à mettre ses actions en phase avec ses valeurs. Après une phase d’arrêt durant la période de Covid, deux nouveaux.elles adhérent.e.s sont apparu.e.s. Le premier type, c’est les « Non owners ». Ce sont des jeunes travailleur.euse.s, qui peuvent avoir recours à la plateforme par contrainte et/ou par choix. En plus de ne pas avoir beaucoup d’argent, iels sont conscients des enjeux écologiques et agissent en ce sens. De plus, iels vivent souvent en colocation, donc n’accumulent pas les biens matériels. Le deuxième type, c’est « le.a rationnel.le ». Cet.te utilisateur.ice cherche les meilleurs prix. Pour elle ou lui, l’environnement n’est qu’un bénéfice secondaire. Avec la Covid, cette catégorie de client.e a explosé, avec la prise de conscience de la fragilité du système économique. Aujourd’hui, Usitoo travaille à cheval sur ces trois profils d’utilisateur.ice.s. Convaincre en parlant pouvoir d’achat, une stratégie plus efficace que de parler CO2 Dans sa stratégie de communication, UsiToo choisit de se concentrer sur les deux derniers types d’adhérent.e.s, et donc de mettre en avant les avantages économiques à la mutualisation d’objets. En effet, le discours écologique, jugé trop moralisant, ne permet pas d’étendre son champ d’action au-delà de « la convaincue ». UsiToo a notamment pu observer ce phénomène auprès des municipalités. Dans sa recherche de soutien des autorités communales, la stratégie initiale était de convaincre en parlant de diminution d’empreinte carbone. Ce discours a vite été remplacé par un autre mettant en avant l’augmentation de pouvoir d’achat des citoyen.ne.s, et la réduction des déchets. « On communique beaucoup plus fort sur le côté économique parce qu’on s’est rendu.e.s compte qu’en terme de communication, toute celle écologique et environnementale est négative. » Xavier Marichal, co-fondateur d’UsiToo Un modèle de coopérative « L’objet social d’Usitoo, c’est de transformer les modes de consommation pour en diminuer l’impact sur l’environnement. »

Cozywheels, Mpact & Cambio

Accueil L’économie circulaire ? Notre projet L’encyclopédie Actualités Langues Cozywheels, Mpact & Cambio Web : https://www.mpact.be/fr/ https://www.cozywheels.be/fr https://www.cambio.be/fr-bxl Contact : info@mpact.be hello@cozywheels.be bruxelles@cambio.be Localisation : Toute la Belgique Date de rencontre : 5 avril 2023 Maturité du projet : Mature Partage Economie de la fonctionnalité Mobilité Faire plus avec moins MPact c’est une association qui a été créée en 1975, à l’époque prénommée TaxiStop et dont le concept était de faire de l’autostop avec une rémunération pour le.la chauffeur.euse. Le leitmotiv de l’association a toujours été de faire plus avec moins. Aujourd’hui, MPact, c’est plusieurs services aux finalités différentes comme CarPool, Mobitwin, Holidaysitting ou encore CozyWheels toujours dans l’optique de plus de partage, moins de ressources utilisées, plus de liens entre citoyen.ne.s, plus de cohésion sociale, plus d’espaces verts et aussi plus d’alternatives de transport. Nous avons pu échanger avec Simon, salarié de l’association travaillant sur CozyWheels, un service permettant le partage de véhicules privés ainsi que Laurence, utilisatrice du service. En parallèle de MPact, nous avons rencontré Frédéric, directeur de Cambio Brussels, une entreprise mettant à disposition des véhicules en location sur l’ensemble de la Belgique, et dont le concept est né au sein d’MPact mais qui a évolué en parallèle de l’association Voiture individuelle : vers un changement de paradigme ? C’est après la Seconde Guerre Mondiale que l’automobile se démocratise dans le monde occidental et que la production explose. Marqueur social, liberté d’aller où l’on rêve sans contraintes, pétrole à faible prix, démultiplication des constructions de routes et d’autoroutes : en 75 ans, la voiture est devenue essentielle au mode de vie occidental. “Une voiture individuelle reste 95% du temps à l’arrêt, […] on nous montre des publicités avec des voitures roulant dans des rues vides en ville alors que les villes sont très embouteillées”, nous explique Simon. C’est aussi ce que constate Laurence, qui a commencé à utiliser CozyWheels car “99% du temps, notre voiture ne bougeait pas”. Source image : Le Figaro Face à ce constat, face à l’envie d’essayer de rentabiliser l’utilisation des voitures et de quitter ce paradigme de la voiture individuelle comme vecteur social, l’idée du partage est née. Partager sa voiture c’est avoir moins de voitures donc diminuer le parc automobile, c’est diminuer les impacts au niveau de la production et c’est récupérer des espaces accaparés par la voiture dans la rue. Mais c’est aussi et surtout un aspect économique, de cohésion sociale et création de liens entre voisin.e.s. Cambio : s’abonner à l’utilisation d’une voiture près de chez soi Cambio, c’est une communauté d’utilisateur.ice qui entretient une relation long terme avec une entreprise qui met à disposition une flotte de véhicule adaptée à leur besoin de mobilité. L’idée derrière Cambio est de créer le chaînon manquant en matière d’intermodalité, ainsi elle est toujours connectée au réseau de transports publics afin que l’on puisse prendre le train pour se rendre dans une ville et récupérer la voiture à la gare. “L’idée est aussi de se rendre compte qu’on est très peu dépendant de la voiture quand on habite en ville.” Frédéric Van Malleghem, directeur de Cambio Brussels Comment ça fonctionne ? Un abonnement mensuel à faible coût (à partir de 3 ou 4 €/mois), adaptable selon son utilisation de la voiture et qui permet d’installer une solidarité et de diminuer le coût à l’usage. Une carte carburant est présente dans la voiture, le tarif est donc à l’heure et au nombre de kilomètres parcouru. Les véhicules choisis sont les modèles faciles à partager pour faire en sorte qu’un véhicule soit adapté pour chaque motif de déplacement. Quels résultats ? Les clients de Cambio, dont la moyenne d’âge se situe sur la plage 26-39 ans, utilisent beaucoup les transports publics : 28% utilisent SNCB (réseau de train belge) 1 à 3 fois par mois, 90% utilisent la STIB (réseau de transport en commun Bruxellois) au moins 1 fois par semaine, 26% sont cyclistes quotidiens et 90% habitent à moins d’1 km d’une station. ¼ des client.e.s utilisent des voitures en Flandres ou en Wallonie : iels prennent donc le train jusqu’à ces régions puis enchaînent avec une voiture Cambio à la gare. Une voiture en remplace 16 personnelles, la facture d’utilisation mensuelle est de 80€/mois les clients utilisent de moins en moins la voiture au fur et à mesure du temps. CozyWheels : partager sa voiture personnelle avec ses voisin.e.s Comment ça fonctionne ? CozyWheels c’est un facilitateur de partage : le service met en commun une personne qui a une voiture avec une ou plusieurs personnes en recherche de voiture. Une voiture est empruntée à 35 centimes/km, ainsi les personnes qui n’ont pas les moyens de se payer une voiture ont quand même accès à ce mode de déplacement à moindre coût. Profil d’utilisateur.ice.s : personnes jeunes qui ont conscience environnementale et ne veulent pas acheter de voiture. Profil des propriétaires : personnes plus âgées qui ont deuxième voiture et qui se rendent compte qu’iels n’en ont pas besoin. Depuis peu, CozyWheels s’est étendu aux entreprises ou coopératives comme UsiToo et aux communes où le partage de véhicule fait totalement sens et où la plateforme de CozyWheels facilite grandement ce dernier. Récemment, iels ont eu la demande d’une commune qui souhaite acheter des vélos cargos et les mettre en partage pour toustes les citoyen.ne.s afin de motiver les citoyens à les utiliser. Economies et cohésion sociale Au-delà de l’aspect économique fondamental, CozyWheels est surtout un vecteur de cohésion sociale et de convivialité. Laurence, utilisatrice depuis 2016, a été introduite à ce service via ses nouveaux.elles voisin.e.s lors d’une réunion d’information, voisin.e.s qui sont devenu.e.s utilisateur.ice.s de sa voiture puis ami.e.s. Peu à peu, de plus en plus de personnes de son quartier se sont mis à utiliser sa voiture, “des personnes qu’on avait aperçues dans le quartier sans jamais avoir discuté et on a appris à se connaître”. Avant de se séparer de sa voiture, Laurence et son mari partageaient leur voiture avec 12 autres personnes du quartier. Diminution de l’usage

Beescoop

Accueil L’économie circulaire ? Notre projet L’encyclopédie Actualités Langues BeesCoop Web : https://bees-coop.be/ Contact : contact@bees-coop.be Localisation : Bruxelles, Belgique Date de rencontre : 25 mars 2023 Maturité du projet : Mature Economie sociale et solidaire Transition alimentaire Repenser notre rapport aux produits que nous consommons en s’intéressant davantage à leur origine, leur accessibilité ainsi qu’à la juste rétribution des producteur.ice.s est essentiel à la réussite d’une transition alimentaire. Et l’émergence de structures telles que BeesCoop, porteuses de nouveaux modèles de consommation, est alors primordiale. un supermarché coopératif pour un changement de paradigme BeesCoop, ou Coopérative Bruxelloise Ecologique, Economique et Sociale, est un supermarché coopératif situé au cœur du quartier de Schaerbeek dans la capitale belge. Ouvert depuis 2017, BeesCoop naît du regroupement de jeunes bruxellois.e.s, désireux.se.s de trouver un moyen de détourner notre consommation du monopôle des grandes enseignes. L’objectif est de créer un modèle d’approvisionnement et d’achat respectueux des humains et de l’environnement, et rémunérant justement les producteur.ice.s, trop souvent délaissé.e.s par les grandes surfaces et soumis.e.s à la compétition déloyale du marché international. Initialement un GASAP (équivalent des AMAP en France), BeesCoop se transforme alors progressivement en véritable supermarché coopératif, s’inspirant de certains modèles fonctionnels à l’étranger, tels que la Louve à Paris ou Park Slope à New York et regroupe aujourd’hui 2000 coopérateur.ice.s. coopérer pour mieux consommer Au centre du modèle : les coopérateur.ice.s « Le magasin c’est nous » Thierry, coopérateur Le modèle d’un supermarché coopératif repose sur ses coopérateur.ice.s qui portent un triple rôle : Celui de propriétaire, en achetant au moins une part de la coopérative (équivalente à 25 €) Celui de travailleur.euse bénévole, en s’engageant 3h toutes les 4 semaines, lors d’un « shift », à participer au fonctionnement du magasin (approvisionnement, caisse, mise en rayon…) Celui de client.e, car ces engagements permettent alors aux coopérateur.ice.s d’acheter leur produits dans le supermarché Mais quels en sont les avantages ? Et bien celui de pouvoir disposer de nombreux produits sains, écologiques et équitables, dans une structure soucieuse de la juste rémunération de ses producteur.ices, et surtout à prix nettement plus accessible que dans les autres surfaces d’achat, à qualité équivalente. Et l’appartenance au projet de BeesCoop en tant que coopérateur.ice.s n’est pas seulement ouvert aux consommateur.ice.s individuel.le.s, mais également à des associations (ASBL) ou d’autres structures, qui peuvent investir dans le supermarché et prendre part à la coopérative. C’est par exemple le cas du Boentje Café (article), café zéro déchet membre de la coopérative, mais qui, en étant exempté de travail lors des shifts, offre des réductions aux coopérateur.ice.s en échange sur les produits qu’il propose. Cette collaboration entre projets, très présente dans la capitale belge, permet de tisser progressivement un réseau à l’échelle de la ville, et participe ainsi à leur rayonnement et à leur épanouissement. Comment rendre tout cela rentable et autonome ? BeesCoop suit un modèle d’économie sociale et solidaire, et se base ainsi sur les principes suivants : Le volontariat La démocratie La primauté de l’homme et des services rendus sur le capital En gros, tout cela signifie que l’objectif premier du modèle n’est pas de générer une plus-value purement monétaire, mais de pouvoir créer un fonctionnement aux externalités sociales et environnementales positives, et cela par la force de l’engagement et de la solidarité citoyenne. Ainsi, là où l’une des finalités d’un modèle conventionnel serait de chercher un profit économique, tout en devant financer l’ensemble des consommations intermédiaires, BeesCoop place l’humain au premier plan, en cherchant avant tout à satisfaire des engagements sociaux tels que la juste rémunération des producteur.ice.s et le maintien de produits de qualité à prix accessible. Les seules entrées d’argent, issues de très faibles marges (un produit acheté à 1€ est revendu à 1,2€) et de l’achat des parts par les coopérateur.ice.s, servent uniquement au fonctionnement de base de la structure et au financement de quelques salarié.e.s. Tout cela est permis par la force sociale issue de l’engagement bénévole : plus besoin d’argent pour faire tourner la machine, les coopérateur.ice.s s’en chargent 3h par mois, préférant les bénéfices sociaux et alimentaires qu’iels en retirent plutôt qu’une rétribution financière brute. Les dépenses normalement nécessaires dans un système conventionnel sont ici évitées, et cela permet alors de combiner une marge quasi nulle à des prix attractifs. « Il y a un certain orgueil, une certaine fierté de faire partie de ça, d’y apporter ma petite contribution, je trouve que c’est une richesse » Anna Maria Bagnari, coopératrice Des produits sains, ethiques et accessibles « On essaie d’en faire un one stop shopping, de trouver en un seul endroit tout ce qui est nécessaire aux ménages » Marie B. Carlier, coopératrice En effet, la volonté de BeesCoop est de posséder une gamme suffisamment large de produits: un passage au supermarché suffit pour acheter l’ensemble des produits alimentaires ou d’hygiène de première nécessité, et limite ainsi le besoin d’aller compléter ses courses dans une autre surface de distribution. La priorité est donnée aux petit.e.s producteur.ice.s locaux. Ensuite, certains produits sont issus de groupements de producteur.ice.s ou de grossistes. Dans tous les cas, BeesCoop tient à privilégier des relations directes et à n’utiliser que le circuit court. Afin de dépasser une relation purement commerciale, la coopérative s’employait à organiser des rencontres et évènements de partage entre coopérateur.ice.s et producteur.ice.s, tels que des ateliers de cuisine, ou des sessions de travail dans les champs, afin d’aider les agriculteur.ice.s. Aujourd’hui, le manque de place dans les locaux ne permet plus vraiment la tenue de ce type d’évènements, mais les coopérateur.ice.s ont à cœur de perpétuer le lien social qui les unit avec les producteur.ice.s. Par ailleurs, l’origine et la qualité des produits est étudiée consciencieusement, et ceux-ci doivent d’ailleurs respecter divers critères. Par exemple, les produits ayant été acheminés en avions, cultivés en serres chauffées ou contenant des OGM ou additifs nocifs sont exclus. A l’inverse les produits biologiques et locaux sont bienvenus. Pour chaque produit, une étiquette contient de façon exhaustive l’ensemble des informations à savoir et spécifie ainsi sa qualité. Afin de garantir l’accessibilité de certains produits, la coopérative

Conscient

Accueil L’économie circulaire ? Notre projet L’encyclopédie Actualités Langues Conscient Web : https://conscient.be/ Contact : infos@beconscient.com Localisation : Bruxelles, Belgique Date de rencontre : 5 avril 2023 Maturité du projet : Mature Recyclage Santé Accessibilité La prise de conscience familiale Conscient, c’est l’histoire d’une prise de conscience familiale, celle d’Anas et Sirine, frère et sœur jumeaux. Tout a commencé par des problèmes respiratoires qui ont provoqué une hospitalisation en urgence pour Sirine. La cause ? Un allergène, le methylisothiazolinone, conservateur utilisé fréquemment dans la grande majorité des peintures murales, même celles portant le label “écologique”. Quelque temps après cet incident, Anas et Sirine sont de nouveau à la recherche de peintures pour leur appartement mais regardent à présent de très près la composition de ces dernières. Le constat ? Pour des alternatives plus saines, les prix étaient soit très élevés ou la mise en place beaucoup moins évidente (comme la chaux ou l’argile). Suite à cette prise de conscience est née l’idée de créer une peinture saine et accessible à toustes : Conscient s’apprête à naître. “Conscient, ce n’est pas une entreprise de peinture, c’est une entreprise qui propose des solutions à des problèmes.” Formuler des peintures saines En effet, Anas et Sirine n’ont alors pas la prétention de créer une peinture, ces dernier.ère.s provenant de milieux plutôt éloignés du monde de la peinture : respectivement l’IT management et la communication digitale. Iels décident donc de contacter des formulateur.ice.s en leur donnant leurs critères : une peinture sans dioxyde de titane et sans conservateurs allergènes, donc une peinture en poudre. La réponse des formulateur.ice.s a été très rapide : impossible de remplacer le dioxyde de titane et qui voudrait d’une peinture en poudre ? Présent dans 99,9% des peintures, le dioxyde de titane, récemment interdit dans le secteur alimentaire suite à une législation européenne, est une molécule de fort intérêt dans le secteur de la peinture du fait de sa couleur blanche et de son pouvoir opacifiant. Cependant, plusieurs études mettent en cause cette molécule comme cancérogène probable ou avéré, notamment celles de l’Inrae et de l’Anses. Suite à cette impasse, iels décident de le faire seul.e.s et se lancent dans l’aventure Conscient. « On pouvait pas se dire qu’on allait mettre un produit qui a un risque de causer un cancer chez les gens » En autodidactes, parfois aidé.e.s par quelques jeunes conscient.e.s au sein de grandes entreprises, Anas et Sirine ont commencé à élaborer les premières versions dans leur salle de bain, puis dans la cave de leurs parents à l’aide une bétonneuse, jusqu’à arriver à leur sixième version. Aujourd’hui, CityDev Brussels, affilié à la Région de Bruxelles qui mène une politique très ambitieuse en termes d’économie circulaire, leur prête un local à loyer très réduit, permettant d’augmenter leur production et de se développer sans subir la pression économique des loyers bruxellois. Le produit fini se présente tel quel : on mélange la poudre emballée dans un sachet réutilisable en coton avec de l’eau avec un rapport un pour un, on attend quinze minutes et la peinture est prête à l’emploi et l’on peut occuper la pièce directement après application. Le résultat : 80% d’énergie en moins en production du fait de la forme de poudre, une diminution de 60% de la facture carbone dû à la non utilisation de dioxyde de titane, une réduction de la facture carbone au transport, le produit étant beaucoup plus léger qu’une peinture classique, une meilleure conservation dans le temps et surtout, un produit deux fois moins cher qu’une peinture classique. Pour commercialiser le produit, iels ont créé leur site Internet où se faisait la totalité des ventes, notamment pour garder la main sur le rythme de production. De plus en plus de personnes se sont intéressées à leur produit et ont commencé à les demander dans les grands magasins. Maintenant, Conscient est commercialisé en Belgique, aux Pays-Bas et en France, la majorité des ventes se faisant via leur plateforme internet, mais également dans des enseignes comme Natura Mater ou encore Leroy Merlin. Une peinture circulaire et écologique ? « Ça n’a pas commencé avec l’idée de faire un produit circulaire totalement écologique. Non, ça a commencé avec l’idée de faire un produit sain. Puis de faire un produit accessible. Puis enfin de faire un produit sain, accessible, écologique et circulaire. » La circularité n’a pas été une question abordée dès la première idée du produit. Pour faire une peinture conforme aux attentes des consommateur.ice.s, il faut un liant qui permette une bonne cohésion et durée dans le temps des pigments sur le support à peindre. L’amidon a alors tracé son chemin dans l’esprit d’Anas et Sirine, produit naturel dont l’extraction est très simple. C’est pourquoi iels ont collaboré avec une entreprise existante sur la région et qui récupérait déjà l’amidon dans les usines, via l’extraction de ce dernier des eaux de lavage des pommes de terre. « C’est stupide de mettre de l’amidon qu’on peut manger alors qu’il y a peut-être d’autres solutions, d’autres moyens comme l’amidon de pommes de terres inaptes à la consommation, puis on s’est dit qu’il y avait moyen de collaborer avec des usines à pommes de terre et de récupérer l’amidon chez eux. » Etre accessible “Nous on a pas été chez les écologistes, on a été chez des gens qui voulaient juste une peinture.” Anas nous l’a longuement répété, le projet initial était de proposer une vraie alternative pouvant être utilisée par tout le monde. Le public cible initial au vu des effets secondaires déclarés était les femmes enceintes puis cela s’est très rapidement élargi à des personnes qui disaient que les prix étaient intéressants, les couleurs belles et qu’iels avaient des enfants. La question écologique n’est qu’un bénéfice annexe. Selon Anas, peu de leurs clients ont développé une conscience écologique mais c’est par l’accessibilité que Conscient les aide à développer cette dernière. Selon lui, beaucoup de personnes qui développent des solutions “écologiques” viennent d’un milieu social confortable et ne se mettent pas forcément à la place des gens lambdas.

Loos-en-Gohelle

Accueil L’économie circulaire ? Notre projet L’encyclopédie Actualités Langues Loos-en-Gohelle Web : https://loos-en-gohelle.fr/ressources/ Contact : https://loos-en-gohelle.fr/contacter-ma-mairie/ Localisation : Loos-en-Gohelle, Pas-de-Calais (62) Date de rencontre : 21-22 mars 2023 Maturité du projet : Mature Monnaie locale Implication citoyenne Loos-en-gohelle ? Petite ville de 7 000 habitant.e.s située au cœur du bassin minier dans le Pas-de-Calais, la commune de Loos-en-Gohelle est reconnue nationalement par l’ADEME comme démonstrateur de la conduite du changement vers la ville durable depuis 2014. Nous sommes donc partis à la rencontre de celles et ceux qui façonnent cette ville et sa dynamique afin de comprendre comment Loos-en-Gohelle, ancienne cité minière où plus de 5 000 mineurs descendaient chaque jour « au fond » rayonne aujourd’hui à l’international sur les questions du développement durable, de conduite du changement et d’implication citoyenne. L’histoire de loos-en-gohelle : oser se réinventer Avant les mines, les 800 Loossois.es vivaient de l’agriculture. La découverte du charbon change drastiquement la dynamique démographique et paysagère de la ville. De 800 habitant.e.s en 1850, la commune passe à 2 400 habitant.e.s en 1880 puis 7 944 habitant.e.s en 1962 au plus fort de la production. Sur ce territoire où les mines étaient propriétaires des maisons, des aires de jeux, des associations et des jardins individuels, l’épuisement du charbon, ressource naturelle limitée, approchait à grand pas. En effet, la fermeture des mines prévue pour 1986 signifiait des pertes d’emplois massives, un modèle économique non viable et également une certaine honte et une certaine colère. C’était une crise économique mais également sociale, presque tous les mineurs mouraient très tôt de la silicose, et également écologique : cours d’eau inversés, pollution de l’eau drastique et affaissement du sol. « On savait qu’on courait vers une fin inéluctable et que quand notre modèle s’effondrerait, il ne resterait plus rien » Geoffrey Mathon, maire de Loos-en-Gohellle Alors dès 1984, deux avant la fermeture des mines, le maire de l’époque a une vision claire : il faut se réinventer sans se renier et en qualifiant les atouts du modèle actuel que sont la très forte solidarité, l’expertise et l’envie commune de faire des choses. C’est d’abord sur la culture que s’appuie la commune pour se réinventer, en créant un festival dès 1984, les Gohelliades, qui consiste à exposer pendant quinze jours tous les savoirs faires du territoire, tous les projets qui donnent du souffle et qui permettent aux gens de se représenter un avenir plus durable. C’est d’abord un formidable outil d’éducation populaire et cela permet également aux Loossois.es de reprendre du pouvoir sur leur propres vies, pouvoir auparavant entériné par le système minier qui contrôlait absolument tout. De nombreux projets artistiques ont eu lieu sur les terrils et autour de l’histoire minière, permettant de porter un nouveau regard sur cette histoire locale et d’en finir avec la honte. Juin 2012 signe l’aboutissement d’un travail collectif mené notamment par Jean-François Caron, fils de Marcel Caron et maire à sa suite : le bassin minier et les terrils de Loos-en-Gohelle sont reconnus au patrimoine mondial de l’UNESCO. Origine des Gohelliades, source : ville de Loos-en-Gohelle « Les terrils soit on les regarde comme un mont de déchets, soit on les regarde comme un formidable signal de notre histoire, un endroit plein de biodiversité. Offrir ces espaces-là permet aussi de changer les regards, de se représenter différemment les choses. » Geoffrey Mathon, maire de Loos-en-Gohellle Aujourd’hui, Loos-en-Gohelle est devenue un laboratoire d’expérimentation du développement durable. Elle héberge notamment un pôle de référence du développement durable au niveau de la Base 11/19, dernière fosse d’extraction en activité à Loos, où se côtoient le Cerdd, le CD2E, une pépinière accueillant des éco-entreprises, le théâtre de l’écoconstruction, le pôle de compétitivité national de l’économie circulaire, etc. L’implication citoyenne : favoriser l’émergence d’idées et la responsabilisation de chacun.e Comment les citoyen.ne.s sont intégré.e.s dans les processus d’action de la commune ? PLU participatif, forum local, groupes de travail : ces formes de rassemblement sont monnaie courante à Loos-en-Gohelle. Mais l’un des dispositifs dont la commune est la plus fière, c’est le programme « Fifty-Fifty ». L’idée était de déverrouiller le pouvoir d’action et de proposition des citoyen.ne.s dans une société très encadrée et hiérarchisée. Ainsi, si les citoyen.ne.s ont des projets ou des idées, iels peuvent les réaliser main dans la main avec la mairie. Au-delà d’une simple consultation où les citoyen.ne.s se plaignent et la mairie agit, on rebondit sur les énergies négatives pour les transformer en volonté d’action positive. Exemple avec l’un des premiers 50-50 : les citoyens trouvent que les rues ne sont pas assez fleuries, alors la mairie a financé les bacs et les plantations et les citoyen.ne.s les entretiennent. Pourquoi impliquer les citoyen.ne.s ? Geoffrey Mathon exprime deux raisons principales : la première est que les gens ont perdu confiance et espoir en la politique et la seconde est que l’expertise d’usage est absolument nécessaire quand on veut transitionner vers un modèle inconnu. Les avantages sont doubles : pour les habitant.e.s, cela leur permet de reprendre en main leur pouvoir d’action, d’apprendre à travailler ensemble et aussi de comprendre quelles sont les problématiques rencontrées par les collectivités locales. C’est ainsi un formidable outil d’éducation populaire car il y a un réel processus de responsabilisation des citoyen.ne.s et à la fin, beaucoup de fierté gagnée. Pour la commune, l’implication citoyenne est certes un investissement en temps et en énergie, mais c’est également du retour sur investissement matériel et immatériel : respect des biens publics, autonomisation des citoyen.ne.s, confiance, reconnaissance. L’évènement « Faites in Loos » est la concrétisation de cette implication citoyenne. Chaque année avant les fêtes de fin d’année, la commune engage un journaliste pour accompagner et coacher des citoyen.ne.s dans le récit des Fifty-Fifty qu’iels ont réalisé.e.s. Pour Geoffrey Mathon, ces restitutions suscitent vraiment le désir et montre qu’en fait, c’est vraiment faisable. Le fait d’alimenter la machine par des expériences très concrètes, par des témoignages de pairs à pairs permet d’amplifier les volontés des un.e.s et des autres. « Si lui a fait ça, est-ce que j’ai des excuses à ne pas bouger et amener des réponses au

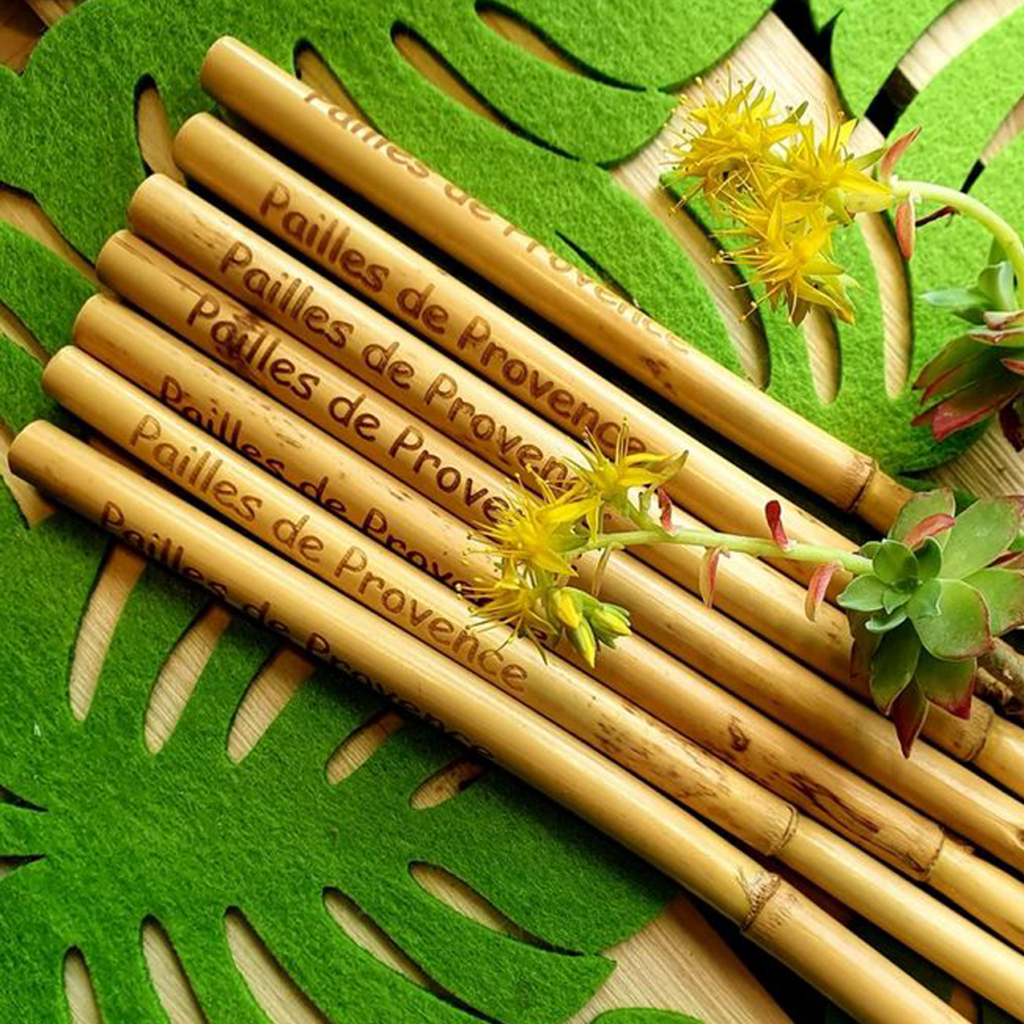

Les Pailles de Provence

Les Pailles de Provence Web : Les pailles de Provence Contact : Les pailles de Provence Localisation : Cogolin (83) Date de création : 2020 Date de rencontre : 10/05/2021 Maturité du projet : Mature Recyclage Aperçu Depuis 1966 l’entreprise Rigotti implanté à Cogolin dans le Golfe de Saint Tropez produit des anches pour les instruments à vent (clarinette, saxophone…). Ces anches sont fabriqués à partir de canne de Provence, cultivées par l’entreprise elle-même. Lors de la récolte des cannes, 40% de la tige reste dans le champ où elle se décompose. Une infime partie de la canne est utilisée pour la fabrication des anches. Le reste de la canne est utilisée comme compost. C’est en regardant un reportage sur l’interdiction des pailles en plastique en France que Daniel Rigotti à eu l’idée d’utiliser les résidus de cannes pour en faire de pailles. En effet, certaines parties des cannes ont déjà l’apparence de paille. Il existe déjà des pailles faites en bambou en provenance des pays asiatique. Daniel Rigotti à la volonté d’un produit français et de limiter les distances de transport. Les morceaux de cannes destinés aux pailles sont coupés à la bonne taille puis poncés. Les pailles sont issues de l’agriculture biologique et les tests qualité (pour un contact alimentaire) sont en cours. Les emballages sont en cours de finalisation et permettront la vente des pailles dans les magasins bio et les grandes surfaces intéressées. Ces pailles sont fabriquées et transformées (coupe + gravure) par l’entreprise Rigotti et sont ensuite vendues par l’entreprise Les Pailles de Provences qui s’occupe de la partie commerciale. Les Pailles de Provences ont été lancées en 2020 mais le contexte sanitaire a rendu le lancement compliqué. L’essentiel des clients étant à l’heure actuelle des restaurateurs ou l’événementiel (mariage…). Retour à l’encyclopédie Newsletter CirculAgronomie Facebook Youtube Linkedin Instagram Copyright CirculAgronomie 2020

Azuvia : la dépollution écologique des eaux

Azuvia Consommation responsable Eco-conception FRANCE Web: www.azuvia.fr/ Contact: contact@azuvia.fr Localisation: Avignon (84) Secteur: Dépollution des eaux Date de création: 2019 Date de rencontre: Avril 2021 Maturité du projet: En développement La phytoépuration et l’hydroponie au service de la dépollution des eaux Aperçu Histoire du projet Azuvia est une jeune start-up basée à Avignon utilisant l’association phytoépuration/hydroponie au service du traitement des eaux des piscines et pour la dépollution des eaux effluents liquides industriels. Cette entreprise, fondée en février 2019, propose deux types de produits adaptés à deux marchés bien différents: la Serre Filtrante pour transformer les piscines en piscine naturelles et des systèmes sur mesure de traitement biologique des effluents industriels. Chiffres clés La France est le deuxième marché mondial de la piscine. ⅔ des piscines naturelles française sont dans le sud du pays pour une piscine naturelle classique, la zone de filtration nécessite quasiment autant d’espace que la zone de baignade Piliers de l’économie circulaire Consommation responsable avec l’utilisation d’un système low tech permettant de traiter l’eau de façon optimale des particuliers et des professionnels. Écoconception à travers le travail quotidien, en interne, sur la durabilité du produit et le choix des matériaux utilisés. fonctionnement du projet Azuvia utilise l’association phytoépuration/hydroponie pour assurer le traitement des piscines naturelles des particuliers ainsi que la dépollution des effluents liquides des industrielles. L’entreprise a mis au point un produit permettant d’optimiser ces processus naturels à travers la commercialisation de leur premier produit : La Serre Filtrante. Pour comprendre comment le système fonctionne, une vidéo explicative se trouve à la fin de l’article 1. Qu’est ce qu’une piscine naturelle? Née il y a une vingtaine d’années en Allemagne et en Autriche, la piscine naturelle est un espace de baignade écologique et sans produits chimiques contrairement à une piscine conventionnelle. Les piscines naturelles “classiques” sont composées de deux zones: La zone de baignade La zone de lagunage abrite un véritable écosystème composé de plantes aquatiques et de micro-organismes ayant comme capacité de filtrer l’eau et de l’épurer. L’action de cet écosystème permet de purifier l’eau de la zone de baignade et d’empêcher le développement d’organismes aquatiques indésirables dans un espace de baignade comme des microalgues. Azuvia utilise le même procédé que celui de la zone de lagunage, mais de manière verticale en hors sol, dans sa serre filtrante. 2. En quoi consistent la phytoépuration et l’hydroponie? La phytoépuration consiste à mettre à profit le métabolisme des micro-organismes présents naturellement au niveau racinaire des plantes. Les micro-organismes vont minéraliser les polluants contenus dans l’eau et rendre ces composés accessibles aux plantes. Les plantes vont absorber ces éléments. La phytoépuration se base donc sur la symbiose entre les plantes et les micro-organismes. Les plantes utilisées dans un système de phytoépuration sont choisies pour leur capacité de dépollution. Ce sont les plantes qui sont le réceptacle final de ces résidus. L’hydroponie correspond à une technique de culture hors sol. Les plantes évoluent dans un substrat inerte remplaçant le sol et surnageant dans une solution nutritive. Le système racinaire est donc plongé à nu dans cette solution. Ce système de culture permet d’obtenir un système vertical et donc de maximiser l’occupation spatiale de l’espace de culture. Azuvia utilise ces deux procédés que sont la phytoépuration et l’hydroponie dans ses serres filtrantes pour assainir l’eau des piscines naturelles et les eaux industrielles. 3.Comment et pourquoi Azuvia associe ces deux procédés? A travers la conception d’une serre filtrante, Azuvia remplace la zone de lagunage par un système hydroponique permettant de maximiser la surface au sol en proposant un système de filtration vertical. L’eau de la piscine est pompée du bassin de baignade vers la serre filtrante. Elle passe par un ensemble de gouttières contenant des plantes (et les microorganismes). L’eau s’écoule de façon gravitaire avant de retourner, apte à la baignade, dans la piscine. La partie dépollution des eaux industrielles est également stratégique pour l’entreprise. En effet, 80% des eaux usées dans le monde ne sont pas traitées avant relargage dans l’environnement [1]. Parmi les pollutions aquatiques les plus répandus, il y a la pollution azotée que l’on retrouve dans l’eau sous forme de nitrates. Ces nitrates sont ainsi à l’origine du phénomène d’eutrophisation. Ce processus correspond à un dérèglement du cycle de l’azote qui se traduit par le développement d’organisme consommant l’oxygène présent dans le milieu. Ce phénomène contribue à la mort d’un écosystème. La technologie d’épuration et de filtration mise en place par Azuvia permet notamment de traiter des eaux riches en éléments azotés. Les nitrates vont être rendus accessibles aux plantes graces à l’activité métabolique des microorganismes rendant ainsi l’eau nettoyée de ces éléments azotés 4. Vers un modèle économique davantage circulaire La jeune entreprise a la volonté d’implémenter les notions de circularité dans son modèle économique. Ainsi, un travail de sourcing est fait pour trouver des matériaux et des filières de production durable. L’équipe œuvre également à une solution de fin de vie du produit. approche de développement durable Bénéfices environnementaux Azuvia propose une solution optimale permettant d’assainir l’eau d’une piscine naturelle. Son expertise lui permet de répondre également aux enjeux liés à la dépollution des eaux industrielles notamment issus d’une pollution azotée. Sources: [1] Azuvia Retour à l’encyclopédie Newsletter CirculAgronomie Abonnez-vous Facebook Youtube Linkedin Instagram Mentions légales Protection des données Copyright CirculAgronomie 2020

Click-Dive

Click-Dive Recyclage FRANCE Web: https://click-dive.com/ Contact: contact@click-dive.com Localisation: Marseille (13) Secteur: Recyclage Date de création: 2016 Date de rencontre: Mai 2021 Maturité du projet: Mature Aperçu Histoire du projet Click-Dive est une entreprise basée à Port-de-Bouc. Le projet est né en 2016 à l’initiative de Brice Masi et Bénédicte Aldebert initialement sur le thème de la plongée. Aujourd’hui, Click-Dive oeuvre à promouvoir des solutions durables aux usagers de la mer. Cette société marseillaise a ainsi développé trois actions [1]: la marque “Le savon des plongeurs”, une marque éco-responsable. Ocean Data et Idealdrive, deux applications de science participative autour du monde marin. Glokis, un programme d’accompagnement à la valorisation des déchets de la pêche. La troisième action, Glokis, propose une démarche novatrice en s’intéressant à des déchets délaissés par les filières de collecte et de valorisation conventionnelles: les déchets issus de la pêche, autrement dit les filets de pêche. Ainsi, les filets de pêche usagés peuvent être valorisés pour produire des granulés de plastique recyclé permettant de fabriquer Chiffres clés 1% des déchets marins seraient visibles depuis la surface des océans 800 kilos filets de pêche sont jetés par an et par pêcheur 1028 patrons-pêcheurs pratiquants une pêche artisanale en Méditerranée Piliers de l’économie circulaire Recyclage en proposant une solution de collecte et de valorisation des déchets de la pêche. Cette démarche permet de proposer une réponse à l’absence de filière de valorisation des filets de pêche usagés. fonctionnement du projet Pour écouter Sabine Meneut présenter le projet, tu peux regarder la vidéo tout en bas de l’article ! Glokis est un programme développé par Click-Dive qui propose une solution de collecte et de valorisation des déchets de la pêche aux pêcheurs méditerranéens. 1. Les filets de pêche, des déchets Anciennement confectionnés en coton, les filets sont aujourd’hui constitués de plastique permettant de diminuer leur coût et d’augmenter leur durée de vie. On retrouve ainsi quatre type de plastiques pouvant constituer les filets de pêche: PET PEHD Polypropylène Polyamide Ce dernier type de plastique présente la particularité de peu s’abraser avec le sel. Les filets de pêches évoluent dans un environnement altérant le plastique. En effet, les corrosions engendrées par le sel, le soleil, l’eau ainsi que l’absorption de micro éléments par le plastique altèrent ce dernier. Les filets ne peuvent donc pas être recyclés avec le plastique ménager. Ce traitement particulier pour ce plastique marin n’a jamais été mis en place par les filières de recyclage française. Ces déchets sont donc soit incinérés, soit enfouis. Ces deux méthodes, non durables, entraînent de nombreux impacts environnementaux tels que l’émanation de gaz à effet de serre ou bien la capture d’animaux une fois enfouis. 2. Les pêcheurs face à la pollution du milieu aquatique On entend souvent parler de l’impact des pêcheurs sur le milieu marin et leurs actions qualifiées par certains “d’inhumaines” en justifiant notamment ce qualificatif par la pollution qu’ils engendrent avec par exemple la présence de filets perdus ou abandonnés en mer: les filets fantômes. Il convient de noter que la vie des ces pêcheurs dépend de la mer et de ses ressources. Les filets fantômes sont ainsi de véritables dangers pour les écosystèmes puisqu’ils continuent à capturer des poissons. Au-delà de l’impact environnemental, les filets fantômes sont aussi néfastes pour les pêcheurs puisque ces filets vont réduire la quantité de poissons que vont pouvoir remonter ces pêcheurs. Ces filets peuvent également endommager leurs matériels. Il n’est donc pas dans leur intérêt de se débarrasser de leurs filets usagés en mer. Les pêcheurs ont ainsi tout intérêt à aller récupérer les filets qu’ils ont perdus. Les marins sont également les témoins quotidiens de la pollution des mers avec dans leurs filets une quantité démesurée de plastique en tout genre. Ces derniers, malgré eux, sont en quelque sorte les éboueurs des mers. 3. Glokis accompagne les territoires dans la valorisation des déchets marins Glokis développe une meilleure gestion des déchets de la pêche en valorisant la pêche artisanale et en accompagnant les territoires. Le programme soutient ainsi les structures françaises de valorisation et de réemploi des matériaux de pêche usagés. Cette mise en relation permet de développer une filière localement tout en préservant le métier de la pêche artisanale et l’environnement marin. Pour éviter toute contamination du plastique induite par une submersion prolongée, Glokis ne propose que le recyclage des filets de pêche usagés. Glokis ne prend pas les filets de pêche perdus en mer. Glokis oeuvre de la manière suivante [2]: Acquisition des données et étude du gisement qualitatif et quantitatif du matériel de pêche hors d’usage La mise en réseau et la collaboration avec plusieurs structures de l’environnement, de la plasturgie, du design et de l’ingénierie Accompagnement des partenaires pour la mise en place d’une filière de collecte et de valorisation des filets de pêche en étroite collaboration avec la société Fil & Fab Développement d’une filière locale de réemploi de certains filets de pêche Sensibilisation du grand public mais également des entreprises. 4. Une collaboration avec Fil & Fab Créée à la pointe bretonne en 2015, Fil & Fab est la première entreprise française de régénération des filets de pêche PA1 usagés. Courant 2017 et 2018, Fil & Fab réunit des partenaires pour créer un écosystème de savoir-faire visant à trouver des solutions locales à la non revalorisation de ces déchets. Une filière Pilote est mise en place en pays d’Iroise, mettant en lumière la viabilité du projet. En 2020 les machines sont acquises et les premières campagnes de transformation sont amorcées en Finistère. La matière issue des filets recyclés est nommée Nylo®. Fil & Fab se charge donc de la transformation en granulés des filets de pêche récupérés par Click-Dive. Ces granulés de plastique fondus peuvent ainsi être utilisés dans la fabrication de matériaux plastiques comme des montures de lunette. Avant de transformer les déchets en granulés, une étude préalable est effectuée permettant de s’assurer de la non-contamination des filets. approche de développement durable Bénéfices environnementaux En proposant une solution de recyclage, le

Toopi Organics

Toopi Organics Approvisionnement durable Eco-conception Ecologie industrielle et territoriale Recyclage FRANCE Web : https://toopi-organics.com/ Contact: contact@toopi-organics.com Localisation: Loupiac-de-la-Réole (33) Secteur: Recyclage Date de création: 2019 Date de rencontre: 21/04/021 Maturité du projet: mature Valoriser l’urine humaine en produits pour l’agriculture et l’industrie. Aperçu Histoire du projet Toopi Organics a été créée en 2019 à la suite d’une rencontre entre trois entrepreneurs. Matthieu Préel, gérant de la société « Un Petit coin de Paradis » était quotidiennement confronté à la problématique du recyclage de l’urine humaine. Par son activité de location de toilettes sèches, il doit payer pour éliminer l’urine qu’il a collecté. Michael Roes, fondateur d’une société de fertilisants biologiques et Pierre Huguier, docteur en écotoxicologie du sol, ont donc développé un procédé microbiologique permettant de valoriser l’urine en produits pour l’agriculture et l’industrie. L’entreprise est en train de développer un premier produit et espère une mise sur le marché pour le premier semestre de 2022. Chiffres clés 1L d’urine = 1L de produit fini Objectif de collecter 1% de l’urine générée en France Piliers de l’économie circulaire Approvisionnement durableEco-conception par le développement d’un système low-tech pour la valorisation de l’urine.Ecologie industrielle et territoriale à travers la mise en relation de différents acteurs d’un même territoire. Des acteurs en amont pour la collecte de l’urine et des acteurs en aval a qui sont destinés les produits.Recyclage de l’urine et valorisation de cette dernière en intrant agricole. fonctionnement du projet Pour écouter Benjamin présenter le projet, tu peux regarder la vidéo tout en bas de l’article ! 1. L’urine, du statut de déchet à celui de ressource ? L’urine est actuellement considérée comme un déchet. Elle est éliminée via les toilettes pour ensuite être traitée avec l’ensemble des eaux usées dans les stations d’épuration. Cependant, ce modèle actuel à ses limites. Il pose problème quant à la gestion durable de la ressource en eau. En moyenne, une chasse d’eau consomme 9 litres d’eau potable ce qui représente 10 000 litres par an et par personne soit 20% de notre consommation annuelle en eau. Lors de l’assainissement de l’eau dans les stations d’épuration, ⅔ de l’azote est rejeté dans l’air et ⅓ dans l’eau. Seulement 5% de l’azote contenu dans les boues d’épuration est recyclé, ce qui signifie que l’essentiel de l’azote se retrouve dans les eaux usées. A noter que tout l’azote consommé par l’Homme est excrété ce qui représente 5 kg d’azote par personne en un an. Par leur forte teneur en azote, les boues d’épuration sont à l’origine de phénomène d’eutrophisation. L’urine est composée majoritairement d’eau et contient un triptyque de minéraux très intéressant en agriculture : le triptyque NPK. L’urine contient en effet une concentration non négligeable d’azote (N), de phosphore (P) et de potassium (K), jouant un rôle important dans la fertilisation des sols. 2. De la collecte à la valorisation de l’urine Toopi Organics se présente comme le dernier acteur de la chaîne de valorisation de l’urine. L’un des enjeux est de collecter une quantité conséquente d’urine et de bonne qualité. La collecte de l’urine se fait localement pour le moment et est mise en place avec divers partenaires : WCLoc, des collectivités via l’installation d’urinoirs secs (masculin et féminin) à Langon et La Réole et des laboratoires d’analyses médicales de Gironde. D’autres lieux pour collecter sont envisagés pour récupérer des volumes importants : les établissements recevant du public (ERP), et les toilettes des aires d’autoroute ou de chantier par exemple. Pour s’assurer de la bonne qualité de l’urine, l’équipe Toopi Organics ajoute dans les cuves de récupération d’urine de l’acide lactique. L’acide lactique permet de stabiliser l’urine et notamment d’éviter la dégradation de l’urée en ammoniac, molécule responsable entre autres des mauvaises odeurs. Pour s’assurer de la bonne qualité de l’urine, les collecteurs doivent effectuer avant l’expédition des vérifications : test pH à différentes profondeurs de cuve, test de couleur… Si l’ensemble des conditions sont correctes 24h avant l’expédition, l’urine peut être expédiée. D’autres tests sont effectués à réception du produit. Si l’urine n’est pas de qualité attendue, elle est envoyée en station d’épuration pour traitement. La valorisation de l’urine en biostimulant se fait selon un procédé low-tech. Dans l’urine, maintenue entre 30 et 40°, est inoculée une souche bactérienne d’intérêt et une source de carbone. Ce procédé low-tech permet in fine de proposer un produit dont le coût d’achat est bien inférieur au prix d’achat actuel du marché. approche de développement durable Bénéfices environnementaux La valorisation de l’urine à de nombreux avantages par sa sortie du processus de traitement des eaux. Dans un premier temps, l’utilisation d’urinoirs sans eau, nécessaires à la récupération de l’urine, permet une gestion plus durable des ressources en eau. Par ailleurs, sortir l’urine du cycle de l’eau permet de solutionner son élimination dans les stations d’épurations. Il est encore compliqué de bien traiter l’urine notamment par sa concentration élevée en azote qui est responsable de phénomène d’eutrophisation. Enfin, le processus de valorisation de l’urine est low-tech, il ne consomme que très peu d’énergie. Bénéfices économiques Le couplage entre l’utilisation de l’urine humaine et ce processus low-tech permet de proposer aux agriculteurs un produit beaucoup moins cher. Reproductibilité & perspectives d’évolution Perspectives d’évolution Toopi Organics compte sur la mise sur le marché de son premier produit pour le premier semestre 2022. La capacité de traitement de l’usine actuelle est de 400 000 litres, la prochaine aura une capacité de 2 millions de litres. Toopi Organics vise à développer son modèle sur l’ensemble du territoire avec l’installationde sites de transformation dans les zones de collecte supérieure à 1 million de litres. Les récoltes se feront dans un périmètre de 200km autour de l’usine pour éviter les coûts de transports et la pollution. Toopi Organics souhaite diversifier sa gamme de produit au fil des années. Retour à l’encyclopédie Newsletter CirculAgronomie Abonnez-vous Facebook Youtube Linkedin Instagram Mentions légales Protection des données Copyright CirculAgronomie 2020

La Fumainerie

La fumainerie Ecologie industrielle et territoriale Recyclage FRANCE Web: https://www.lafumainerie.com/ Contact: lafumainerie@zaclys.net Localisation: Mérignac (33) Secteur: Recyclage Date de création: 2019 Date de rencontre: 22/04/2021 Maturité du projet: Mature Une association citoyenne qui accompagne les territoires urbains dans la transition de leur système alimentation-excrétion. Aperçu Histoire du projet La Fumainerie [1] est une association de loi 1901 fondée en février 2019, localisée à Bordeaux. L’association s’est donnée 2 ans pour mener une expérimentation qui vise à montrer qu’il est possible de re-circulariser notre système d’alimentation excrétion. Cette circularisation àa pour but la valorisation des nutriments présents dans nos excrétas et de participer à l’effort de préservation de notre ressource en eau. Les objectifs de l’expérimentation sont de mettre en évidence les bénéfices d’un réseau d’assainissement plus circulaire et écologique et mesurer le niveau d’accessibilité sociale d’un changement profond de nos modes d’assainissement. L’assainissement écologique est un processus de gestion circulaire des excrétas. Il prend en compte : le conditionnement qui correspond au stockage de la matière dans un espace clos. l’assainissement, c’est-à-dire l’hygiénisation des matières. Il existe des méthodes douces (le compostage par exemple) ou actives (par exemple la pyrolyse). Peu importe le process choisi, il faut favoriser avant tout la sécurité des personnes et de l’environnement. la valorisation et le recyclage des matières. Il faut privilégier un retour au sol des matières. L’association met en place des toilettes sèches chez les particuliers (séparation à la source de l’urine et des fèces), collecte l’urine et recherche ou développe ensuite des filières de valorisation de l’urine et des matières fécales adaptée en partenariat avec les acteurs publics et privés locaux. Le but ultime n’est pas la généralisation d’une unique solution mais plutôt une prise de conscience collective et le déploiement de solutions d’extraction des matières et de systèmes de gestion qui s’adapte aux besoins. Chiffres clés 30 sites de collectes d’urine depuis septembre 2021 28 sites chez des particuliers 3 sites dans des lieux accueillant du public (un co-working bois, un tiers-lieux et une association d’animation et de diffusion artistique) un total de 86 co-producteurs qui utilisent les toilettes Piliers de l’économie circulaire Ecologie industrielle et territoriale par le développement d’une filière locale de valorisation de l’urine et des matières fécales et coopération entre acteurs (La Fumainerie qui travaille avec Toopie pour valoriser l’urine, Recup Bokashi Aquitaine pour le co-compostage des matières organiques et avec Un petit coin de paradis pour concevoir des toilettes séparatives adaptées). Recyclage par la sortie de l’urine et des matières fécales du statut de déchet ultime de l’Humanité. fonctionnement du projet Pour écouter Ambre Diazabakana présenter le projet, tu peux regarder la vidéo tout en bas de l’article ! 1. La composition de l’association La Fumainerie est une association de loi 1901 qui se compose de la manière suivante : Une direction collégiale qui regroupe 6 personnes, dont certains coproducteurs du réseau. Ce sont des citoyens de la métropole bordelaise qui souhaite devenir acteur-décideur de leur assainissement 2 salariés dont une coordinatrice et un animateur réseau appuyés par une personne en service civique (présent pendant 6 mois dans l’association). Ils sont tous chargés de la collecte de l’urine mais aussi du bokashi (mutualisation des moyens humains). Les adhérents, au nombre de 99 en 2020. L’association collecte de l’urine sur 30 sites ce qui représentent environ 86 personnes, 1097 kg d’urines et 345 kg de fèces collectées en avril 2021 et 5200 litre d’urines collectés depuis septembre et 1700 kg de fécès collectés depuis septembre. Les partenaires techniques de l’association sont : Une petit coin de Paradis, producteur de toilettes sèches qui a développé une modèle adapté à l’activité de la Fumainerie. Recup Bokashi Aquitaine avec qui l’association mutualise des moyens humains et matériels pour la collecte et le compostage des matières Toopi Organic qui récupère l’urine pour la valoriser en biostimulants. Une plateforme de compostage industriel (PENA Environnement). L’association étant en phase d’expérimentation, PENA Environnement a accepté de ne lui faire payer que la levée des bacs (60€ la tonne pour le transport) et non pas les coûts de traitement de la matière (entre 90 et 100€ la tonne). 2. Des collecteurs adaptés Le premier enjeu de la valorisation des excréments est le mode de collecte. La séparation à la source permet d’éviter la contamination de l’urine (qui ne contient que très peu de pathogènes) par les matières fécales. Des dispositifs existent déjà sur le marché : des urinoirs secs masculin ou féminin ainsi que des toilettes “séparatives” : l’urine s’écoule vers l’avant par gravité les matières fécales et le papier toilette sont recueillis à l’arrière dans un contenant adapté. Les collecteurs déjà existant sur le marché n’étaient cependant pas adaptés au mode de collecte de l’urine développé par La Fumainerie. La collecte est effectuée chez les particuliers à l’aide de vélos-cargo à assistance électrique. Les récipients n’étaient pas adaptés à ce mode de transport. Pour l’urine par exemple, les bacs ne disposaient pas d’un système de fermeture étanche. La Fumainerie à donc travaillé en partenariat avec Une petit coin de Paradis pour développer des toilettes séparatives adaptées à leur mode de collecte. Pour lutter contre les mauvaises odeurs des intrants sont ajoutés dans les différents contenants : de l’acide lactique au fond des bidons d’urine pour stabiliser l’urée. Cette stabilisation de l’urée empêche sa dégradation en ammoniac, molécule responsable des mauvaises odeurs. de la sciure de bois dans les cuves de fèces permettant un séchage plus rapide, de couvrir les matières pour éviter l’invasion de nuisibles (mouches) et donc d’éviter les mauvaises odeurs. 3. Les enjeux d’installation La mise en place d’un tel système d’assainissement écologique nécessite de repenser la conception des toilettes : nécessité d’avoir un espace bien aéré ou du moins climatisé. Au lieu de mettre la climatisation vers le haut, il semble judicieux d’installer la climatisation en bas de la pièce afin de capter les mauvaises odeurs vers le bas. repenser le système d’éclairage : un éclairage par le haut rend l’utilisation des toilettes par la visualisation des matières