ReTuna

Accueil L’économie circulaire ? Notre projet L’encyclopédie Actualités Langues ReTuna, le premier centre commercial de recyclage au monde Web : ReTuna Contact : info@retuna.se Localisation : Eskilstuna, Suède Date de rencontre : 7 juin 2023 Maturité du projet : Mature Achats responsables Recyclage Réduction des déchets A Eskilstuna, en Suède, se trouve le premier centre commercial au monde à vendre des produits 100% issus du recyclage. Nous avons eu la chance de découvrir ce supermarché avant-gardiste aux côtés de Simon Glimtoft, le gestionnaire du centre, qui nous a dévoilé ses coulisses. C’est en 2015 que ReTuna a été construit, par l’initiative d’EskilsTuna, municipalité de 160 000 habitant.e.s. Cette décision fait partie d’une ambition plus large de la municipalité de réduire ses émissions de CO2 de 80% d’ici 2030. Un projet d’une telle ampleur a nécessité un investissement d’environ 7 millions d’euros, qui ont permis de mettre à disposition des citoyens d’EskilsTuna non pas seulement un centre commercial, mais aussi une déchetterie, un centre de recyclage, et un lieu de découverte et d’apprentissage du monde de la seconde-main. Penser un système attractif A la création de ReTuna s’est posée la question de l’approvisionnement en matériaux. Il a fallu faire en sorte que les habitant.e.s de la ville privilégient ReTuna pour se débarrasser de leurs déchets en rendant ce système plus pratique que les autres. Ce fut un succès. Les terrains précédemment utilisés par les habitant.e.s pour jeter leurs déchets furent immédiatement abandonnés au profit de ReTuna. En effet, rien de plus simple : une main d’œuvre accueille les arrivant.e.s et les aide à jeter leurs déchets, avant de les trier. Environ 70 personnes travaillent à ReTuna. Chaque employé.e aident à encourager les citoyen.ne.s à venir poser leurs déchets à ReTuna en leur faisant se sentir fièr.e.s d’agir écologiquement. 13 boutiques aux offres variées ReTuna collecte tous types d’articles pour remplir les étagères des magasins. 700 tonnes d’habits sont collectées chaque année, à l’échelle de deux municipalités. Les articles qui ne peuvent pas être réutilisés en magasin sont vendus à des services de seconde-main, et 4,5% sont brûlés pour fournir de l’énergie. De même, une très grande quantité de meubles arrive chaque jour, dont du mobilier de bureau laissé par la municipalité. Beaucoup de personnes déposent leurs articles de sport (skis, club de golf, etc.) encore en très bon état, qui sans ReTuna auraient été jetés. On peut aussi retrouver des livres, du matériel électronique, et bien plus encore. En 2021, un IKEA s’est installé dans le centre. Pour l’enseigne, cette boutique est l’occasion de tester auprès des client.e.s de nouveaux articles. Les idées qui naissent à Eskilstuna sont ensuite élargies à d’autres antennes. IKEA montre ainsi l’exemple à d’autres grandes chaînes de magasins qui pourraient hésiter à se lancer dans le recyclage que c’est un investissement qui peut être rentable. Chaque boutique doit présenter un cahier des charges précis des articles qui lui sont nécessaires. Les employé.e.s trient ensuite les articles selon ce cahier des charges. Les propriétaires des boutiques sont chargé.e.s de laver et de remettre à neuf les articles. Ce qui ne va pas en magasin est recyclé. Pour des personnes souhaitant développer leur boutique, ReTuna est le lieu idéal. En effet, tout est fait pour les que les vendeur.euse.s ne se retrouvent pas en difficulté. Les boutiques appartiennent à leurs gérant.e.s qui paient un loyer plus faible quand dans des centres commerciaux conventionnels et si une boutique n’est pas rentable, elle peut demander à rompre son contrat sans compensation financière. Transmettre le goût du recyclage En plus d’être un supermarché, ReTuna développe de nombreux projets parallèles en lien avec le recyclage. Dans ces projets, on peut notamment trouver une école pour adultes : un programme d’un an permettant d’apprendre tous les secrets du recyclage afin de pouvoir les appliquer à son mode de vie. ReTuna a aussi développé un projet d’éducation circulaire auprès des écoles maternelles : CirkuLäran. Pour éviter que les enfants n’utilisent des nouveaux matériaux pour leurs activités manuelles, le centre a décidé de mettre à disposition des écoles des matériaux recyclés. Aujourd’hui, chaque école maternelle de la municipalité participe à ce programme. Les professeur.e.s suivent des ateliers pour apprendre à utiliser les différents matériaux avant de les ramener à l’école. Il est prévu d’élargir le projet aux écoles primaires et aux lycées : 4 établissements ont déjà tenté l’expérience. « It’s not holding back, it’s but using what they already have. It’s a smarter way to live. » « Il ne s’agit pas de se restreindre, mais d’utiliser ce que l’on a déjà. C’est une façon plus intelligente de vivre. » Simon Glimtoft, gestionnaire du centre A ReTuna sont aussi organisés des ateliers et des conférences, notamment auprès d’autres municipalités ou des chef.fe.s d’entreprise pour les sensibiliser à l’économie circulaire et à la durabilité. Si d’autres centres commerciaux du même type se sont développés par la suite, ReTuna continuent à diffuser leur message en espérant inspirer de plus en plus de personnes à mettre en place un projet similaire. Enfin, ReTuna héberge de nombreux.ses artistes. Certain.e.s propriétaire de boutique proposent des ateliers comme par exemple des cours de céramique, et des évènements sont organisés pour permettre aux artistes de présenter leurs œuvres à partir de matériaux recyclés. Et après ? Aujourd’hui, un magasin en ligne est en cours de développement. Il serait sous la forme d’une vente aux enchères : les client.e.s choisiront leur prix d’achat à partir d’un bas prix fixé. Ce système permettrait aux vendeur.euse.s d’évaluer la valeur de leurs produits. ReTuna a également pour projet de se développer en créant un lieu où les adultes pourront venir travailler les matériaux et articles déposés. Ce banc est fait à partir d’accoudoirs de chaises jetées. En tant que déchets, ces accoudoirs ne valaient rien tandis que le banc a une valeur de 10 000 euros. « There is value to trash if you use your fantasy and can create something new with it. » « Les déchets ont de la valeur si l’on utilise son imagination et si l’on peut en faire quelque chose de

Brighteco

Accueil L’économie circulaire ? Notre projet L’encyclopédie Actualités Langues Brighteco Web : brighteco.se Contact : info@brighteco.se Localisation : Suède Date de rencontre : 15 juin 2023 Maturité du projet : Mature EFC Recyclage Brighteco est une start-up suédoise fondée il y a près de 10 ans par Joel Smedberg, suite à la prise de conscience de sa consommation de ressources et de son impact sur la planète. Son envie de contribuer à créer de nouvelles manières de produire et consommer l’a mené à fonder sa propre entreprise, qui vend de la lumière en tant que service. La lumière comme service : du questionnement des besoins utilisateurs à l’installation des luminaires Vendre la lumière comme service est bien différent de la simple vente d’un luminaire à un client. Ainsi, la première question qui est posée aux client.e.s qui les contacte pour leur service est : “En avez-vous vraiment besoin ? Êtes-vous prêt.e.s à utiliser ces ressources ?”. La question pourrait paraître bien loin des objectifs de vente d’une entreprise mais selon Joel, cela permet de gagner la confiance des client.e.s et de leur prouver que l’entreprise est honnête dans sa démarche de réduction de l’empreinte carbone et matérielle des luminaires “En fait, vendre de la lumière comme service c’est vendre la fonction dont vous avez besoin à un moment donné” Si la réponse à ces questions est oui, alors la prochaine étape est d’aller sur le terrain pour visualiser la pièce et/ou la bâtiment concerné, prendre en compte les besoins des utilisateur.ice.s de ces espaces, quels seront leurs horaires, seront-iels plutôt assis ou debout, etc. Poser la question de l’usage de la lumière permet d’installer les bons luminaires, d’être plus efficace et aussi plus flexible. En effet, s’il est prévu que l’espace en question change d’usage d’ici 5 ou 10 ans, alors les équipes de Brighteco intègre cette donnée, ce qui permettra aux luminaires d’être plus modulaires. Après installation des luminaires, les équipes de Brighteco maintiennent un suivi client sur le long terme pour être sûr que les luminaires correspondent toujours aux attentes des usager.ère.s. Source image : brighteco.se Un business model circulaire La conception même des luminaires s’inscrit dans une démarche de recyclage et d’éco-conception. En effet, c’est à partir d’anciens écrans plats que les luminaires sont fabriqués. Ces écrans contiennent des métaux rares et très précieux comme l’indium, pour lesquels il n’existe que très peu de mines au monde et dont la seconde vie paraît alors essentielle. C’est le prix associé à la revalorisation de ces écrans plats en luminaire qui est à l’origine du concept de lumière en tant que service : plutôt que d’investir beaucoup dans des luminaires beaucoup plus chers mais équivalents en qualité à ceux présents sur le marché, les client.e.s paient chaque mois une petite somme pour des luminaires parfaitement adaptés à leurs besoins, modulaires dans le temps et qui auront donc une durée de vie plus longue. Pour une lumière de très bonne qualité comme dans des écoles, Joel nous explique qu’il faut compter entre 90 et 95 SEK/m²/an soit entre 7 et 8 €/m²/an, mais pour des bâtiments industriels aux besoins bien différents, le prix peut très rapidement baisser. Les luminaires de Brighteco sont donc conçus pour être le plus simple possible pour être réparables facilement par un électricien local, pouvoir échanger des pièces, passer d’un luminaire décoratif à un luminaire mural ou plafonnier, adapter la luminosité, etc. De plus, ils sont conçus pour être facilement démontables et pour ne pas enfermer le.la client.e et le laisser libre de changer de fournisseur de lumière s’iel le décide. Brighteco est suivi par un programme de recherche qui a chiffré à 97% le taux de matériaux sauvés concernant la lumière sur la vie entière d’un bureau (30-40 ans). Des municipalités engagées Les principaux clients de la start-up sont les municipalités qui sont, selon Joel, les moteurs de la transition en Suède. Ces dernières viennent souvent avec des problématiques très concrètes liées au coût de l’investissement dans des nouveaux luminaires mais également avec l’envie de répondre aux questions environnementales et d’abaisser leur empreinte matérielle. C’est pourquoi acheter de la lumière comme service répond parfaitement à leurs besoins. Pour Joel, ce qui pourrait vraiment changer la donne et les aider à se développer serait d’instaurer pour chaque municipalité un budget annuel de consommation de ressources : cela inciterait chacun.e à prendre soin des choses qui nous entourent et aurait beaucoup de sens au vu de l’épuisement des ressources naturelles. Retour à l’encyclopédie Nos autres articles sur les mêmes thèmes Fritidsbanken Mifactori Madaster Janine et CoHop Newsletter CirculAgronomie Facebook Youtube Linkedin Instagram Copyright CirculAgronomie 2020

Fritidsbanken

Accueil L’économie circulaire ? Notre projet L’encyclopédie Actualités Langues Fritidsbanken Web : fritidsbanken.se Contact : henric@fritidsbanken.se Localisation : Suède Date de rencontre : 12 juin 2023 Maturité du projet : Mature EFC Réemploi Loisirs emprunter des équipements sportifs Fritidsbanken – “banque de loisirs” en français – est une ONG suédoise fondée il y a presque 10 ans qui promeut le développement de bibliothèques d’équipements sportifs dans toute la Suède. Nous avons eu l’opportunité de rencontrer Henric, le responsable communication de Fritidsbanken Sverige, ainsi qu’Edvin, employé à Fritidsbank Karlstad, l’une des plus grandes bibliothèques d’équipements sportifs du pays. “Nous avons trois piliers chez Fritidsbanken : tous les objets ont été donnés, tout est gratuit et tout le monde peut emprunter” Henric, responsable de la communication à Fritidsbanken Sverige D’une simple idée à la généralisation nationale d’un concept L’histoire de Fritidsbanken, c’est Henric qui peut nous la raconter la plus authentiquement. C’est sa femme, Carina Haak, qui en a eu l’idée il y a 10 ans. Elle trouvait étrange que l’on puisse emprunter des livres dans des bibliothèques municipales mais pas d’équipements sportifs. De plus, étant la diacre de la petite commune de Forshaga, elle était régulièrement en contact avec des mères célibataires ayant des difficultés économiques et ne pouvant pas fournir à leurs enfants les équipements nécessaires à la pratique des sports d’hiver à l’école. C’est donc à l’automne 2012 que les premiers équipements ont commencé à être collectés dans la commune de Forshaga et la première Fritidsbank a officiellement ouvert en janvier 2013, avec quelque 200 objets. Dix ans plus tard, il existe 127 Fritidsbanken dans tout le pays avec pratiquement 500 000 équipements sportifs disponibles à l’utilisation. Ces Fritidsbanken locales sont gérées à 90% par des municipalités en ayant fait la demande, les 10% restants par des associations sportives, caritatives ou des ONG. Selon Henric et Edvin, au vu de la demande constamment grandissante, elles seront très probablement toutes gérées par des municipalités d’ici quelques années, ces dernières les inscrivant à l’agenda politique. “Les employé.e.s qui travaillent ici sont payé.e.s par la municipalité parce qu’il a été décidé que c’était une initiative dans laquelle de l’argent devait être mis” Edvin – employé à Fritidsbank Karlstad Toutes les municipalités et associations gérant des Fritidsbanken locales sont ainsi membre de l’ONG Fritidsbanken Sverige qui obtient des financements notamment de la Confédération Nationale des Sports en Suède, l’Association centrale suédoise pour la promotion du sport, la région du Värmland, etc. D’où proviennent les équipements ? En principe, tous les équipements que l’on peut retrouver dans toutes les Fritidsbanken de Suède correspondent à des dons de particuliers, encouragés par l’ONG à s’en séparer s’iels ne les utilisent pas. Parfois des entreprises, des associations sportives et d’autres organisations donnent également. “Si vous ne l’utilisez pas, quelqu’un d’autre le pourrait.” Henric, responsable de la communication à Fritidsbanken Sverige Les dons sont collectés directement dans les Fritidsbanken et dans certaines grandes villes comme à Karlstad, il existe des points de dépôts plus centraux dans la ville afin de permettre à toustes de pouvoir donner sans avoir à se déplacer trop loin. Une fois l’objet donné, il est presque mis immédiatement dans le système informatique s’il est en bon état et qu’il n’y a pas de problème lié à la sécurité. Pour ouvrir une nouvelle Fritidsbank, il est conseillé d’avoir au moins 1 000 équipements pour avoir une offre complète et également pour donner une sensation “wow”, comme le décrit Edvin, qui donne envie aux gens de se fournir dans de tels lieux. C’est pourquoi les établissements ancrés depuis plus longtemps donnent une partie de leurs équipements aux nouveaux établissements qui peuvent parfois avoir du mal à s’implanter. Qui peut emprunter et comment ? Comme le stipule les piliers de Fritidsbanken : tout est gratuit et tout le monde peut emprunter. Edvin explique que les nouveaux visiteur.ice.s sont toujours assez dérouté.e.s quand on leur dit qu’iels n’ont besoin ni d’une adhésion, ni d’une carte d’identité, ni d’une carte bancaire. N’importe qui peut peut venir et emprunter autant d’équipements qu’iel le désire et la seule chose qu’il faut laisser est un nom et un numéro de téléphone ou un email. De cette manière, même des jeunes enfants peuvent venir emprunter seul.e.s en laissant simplement un numéro de téléphone d’un de leurs parents. Après deux semaines d’utilisation, n’importe qui peut venir rendre l’objet, et c’est aussi simple que cela. “C’est tellement simple que c’en est presque trompeur.” Edvin – employé à Fritidsbank Karlstad “Nous faisons confiance et espérons que les personnes prendront ce qui leur plaît ici, qu’elles l’utiliseront comme il se doit et qu’elles reviendront avec ce qu’elles ont pris. Et ça fonctionne dans 99% des cas.” Henric, responsable de la communication à Fritidsbanken Sverige Selon eux, cette manière de fonctionner incite les gens à continuer de venir et cela instaure une relation de confiance mutuelle. Henric nous partage le témoignage d’un homme venu de Syrie, immigré en Suède, venu emprunter des équipements et qui était choqué de ne pas avoir à montrer sa carte d’identité. C’était très important pour lui car c’était “la première fois depuis qu’il était arrivé en Suède qu’il n’avait pas besoin de prouver son identité, on lui faisait simplement confiance”. Pourquoi utiliser Fritidsbanken ? Il y a de nombreuses raisons écologiques et économiques d’emprunter du matériel dans une Fritidsbank. L’une d’entre elles est de prolonger l’espérance de vie d’objets qui auraient été jetés sinon mais également d’empêcher la production inutile de nouveaux objets. “Beaucoup de personnes pensent que c’est pour les pauvres, pour ceux qui n’ont pas les moyens d’acheter leurs propres objets. C’est le cas si l’on pense qu’acheter ses propres objets est ce qu’il faut faire. Si vous n’utilisez un objet qu’un seul jour par an, il n’est pas très judicieux de l’acheter et de le stocker pendant 364 jours.” Henric, responsable de la communication à Fritidsbanken Sverige Edvin explique que l’objectif des Fritidsbanken n’est pas de prendre les équipements de tout le monde et de les mettre à disposition

Mifactori

Accueil L’économie circulaire ? Notre projet L’encyclopédie Actualités Langues Mifactori Web : https://mifactori.de/ Contact : hello@mifactori.de Localisation : Berlin, Allemagne Date of meeting : 10 mai 2023 Maturity of the projet : Intermédiaire Eco-conception Recyclage Open source Un studio de design Mifactori est un studio de design circulaire et open source basé à Berlin. Depuis plus de 10 ans, ils repensent le design de toutes les manières possibles : quels matériaux, assemblés de quelle manière, pour quelle utilisation, produits où ? Nous avons pu rencontrer Lars Zimmermann, artiste, designer et fondateur de Mifactori. Qu’est ce que le design circulaire ? Le design linéaire consiste à extraire des ressources, les transformer en produits, les utiliser puis les jeter, devant ainsi extraire de nouvelles ressources pour produire de nouveaux objets à nouveau. A l’opposé de cela, le design circulaire cherche à créer des boucles en s’appuyant sur des principes circulaires, comme les 9 R : repenser, refuser, réutiliser, restaurer, réparer, réorienter, décomposer (rot en anglais) et recycler. Le principe du design circulaire est donc de designer en pensant à ces boucles : designer quelque chose de simple à réutiliser, simple à réparer, simple à recycler à proximité de chez soi… Qu’est ce que le design open source ? L’idée de l’open design est née et est devenue populaire dans les années 2000 quand Internet est devenu accessible à tous.tes. Tout d’un coup, n’importe qui pouvait créer quelque chose et le mettre à disposition du monde entier. C’était quelque chose que seules les grandes entreprises pouvaient faire auparavant. Beaucoup de personnes se sont dit qu’il serait possible de transposer ça également dans le domaine des objets matériels. L’open design consiste à soutenir la création et la réutilisation à une échelle mondiale par le biais de modèles faciles à réaliser, bien documentés et avec des licences accessibles gratuitement. A partir de cette idée, le design open source c’est créer d’une manière à ce que des designers ou de simples consommateur.ice.s puissent participer à la conception et au design de nouveaux objets : il faut que ces objets soient simples à faire et simples à comprendre afin de pouvoir inclure tout le monde. “Si n’importe qui peut comprendre comment réutiliser quelque chose, alors plus de personnes vont le réutiliser, et si plus de personnes comprennent comment un objet est fait, plus de personnes pourront le réparer.” Trikka : une plateforme pour du design circulaire et open source Aujourd’hui, la grande majorité des objets sont faits de parties à usage unique et faites sur-mesure, impliquant qu’elles ne peuvent être utilisées que dans un produit en particulier. Ainsi, si une partie casse, le produit entier est perdu et il est très difficile de le réutiliser ou de le réparer. Sachant cela, pourquoi ne pas concevoir des produits faits de parties standardisées qui sont très simples à faire et sont surtout multi-usages, c’est-à-dire qu’une même partie d’un objet peut aussi faire partie de plusieurs objets différents. Inspirés des marques Lego et Meccano, le système Trikka est né avec toutes les parties de ce système suivant la même fille : des trous équidistants de manière à ce que les parties puissent toujours s’emboîter entre elles. La plateforme Trikka a aujourd’hui 40 produits et un catalogue de 120 parties, chacune de ces parties appartenant à au moins deux produits différents. Source image : Mifactori Ainsi, si vous avez une chaise appartenant au système Trikka et qu’une partie de cette chaise fait partie de trois autres produits, alors si la chaise ne vous plaît plus un jour ou si une partie se casse, alors les autres parties pourront être réutilisées pour créer des produits différents, ce qui augmente l’espérance de vie de chaque partie. De plus, n’importe quel.le designer peut commander une partie sur la plateforme et l’utiliser pour un de ses propres designs, et à l’inverse, iel peut introduire de nouvelles parties dans le catalogue : c’est le design open source. Grâce à ce concept, le catalogue croît de plus en plus avec le temps et il peut y avoir une partie qui fait partie de trois objets une année puis deux ans après fait partie de six objets différents. Source image : Mifactori Quels sont les bénéfices secondaires d’un tel concept ? Il y a beaucoup d’aspects très intéressants à ce système, et l’un des premiers, comme Lars nous l’a expliqué, est le fait qu’il n’y ait pas besoin de production centralisée et que ce système pourrait encourager l’activité d’artisan.e.s locaux.ales. Par exemple, si un.e client.e voit une chaise qu’iel aimerait avoir sur la plateforme Trikka mais ne peut pas l’acheter car il n’y a pas de zone de production à proximité, alors iel est invité à se rapprocher d’artisan.e.s locaux.ales, ces dernier.ère.s pouvant trouver une documentation complète sur comment concevoir la chaise. De cette manière, les artisan.e.s seraient ainsi introduit.e.s au concept de modularité qu’iels pourront mettre en place au sein de leurs propres créations et cela créera une boucle locale. Un autre aspect du système Trikka est la tolérance : les designers essaient de concevoir des parties qui peuvent être faites à partir de différents types de matériaux et de tailles qui pourraient tout de même se combiner ensemble. Cela encourage ainsi l’utilisation de ressources locales, la réutilisation de résidus de matériaux qui n’ont pas nécessairement la bonne forme ni la bonne taille, mais peuvent quand même fonctionner. De plus, moins de précision dans les matériaux et la taille permet d’utiliser des outils plus simples et ainsi permet d’être plus abordable. Enfin, l’un des bénéfices secondaires les plus importants selon nous : cela stimule la créativité. En effet, nous ne sommes pas habitué.e.s, en tant que consommateur.ice.s, à être invité.e.s à repenser ou reconstruire les objets que nous achetons pour en construire d’autres. Ainsi, commencer à regarder les objets non pas comme une pièce à part entière mais comme une multitude de parties assemblées ensemble qui peuvent être détachées et réutilisées complètement différemment permet à l’utilisateur.ice de créer et imaginer davantage dans son quotidien. Retour à

Madaster

Accueil L’économie circulaire ? Notre projet L’encyclopédie Actualités Langues Madaster Web : https://madaster.com/ Contact : info@madaster.com Localisation : Pays-Bas, Suisse, Allemagne, Belgique, Norvège, Autriche Date de rencontre : 20 avril 2023 Maturité du projet : Mature Eco-conception Recyclage Digitalisation Eliminer les déchets du secteur de la construction Créée il y a six ans, Madaster est une scalpe-up d’envergure internationale qui fait bouger le secteur de la construction vers une économie circulaire. Leur objectif est d’éliminer les déchets de ce secteur grâce à la digitalisation et avec l’essor d’un nouveau concept : le passeport matériel. Née aux Pays-Bas, actuellement présente dans cinq pays supplémentaires – Suisse, Allemagne, Belgique, Norvège et Autriche – et toujours en croissance, Madaster est à l’avant-garde de la transition vers l’économie circulaire dans l’un des secteurs les plus émetteurs de déchets. Nous avons eu l’opportunité de rencontrer Martijn Oostenrijk, l’un des cofondateurs de Madaster, maintenant directeur général de l’entreprise. Le secteur de la construction : intensif en ressources, déchets et CO2 émis Le secteur de la construction génère plus de 247 millions de tonnes de déchets chaque année en France, rendant ce secteur responsable de plus de 70% de tous les déchets générés [1]. Aux Pays-Bas, Martijn nous explique que ce n’est pas vraiment différent : dans un système linéaire avec une vision « extraire-produire-jeter », 40% des matériaux finissent en matériaux sans valeur et perdus pour de futurs usages. De plus, les émissions de CO2 liées au secteur de la construction ont atteint les 10 Gt en 2021, pour un total mondial de 37 Gt : c’est presque ⅓ des émissions mondiales [2]. Ces chiffres démontrent clairement que le secteur de la construction est une grosse part des problèmes liés au réchauffement climatique et aux déchets. Cependant, ces nouvelles ne datent pas d’hier alors pourquoi est-ce toujours le cas aujourd’hui? Selon Martijn cela est en partie dû au fait que le secteur de la construction est très conservateur et en retard dans sa transformation digitale. S’ajoute également le fait que les finances gouvernent toujours notre monde et qu’il est ainsi difficile de comprendre que les matériaux sont précieux par essence. Face à ces challenges, Thomas Rau, un architecte pionnier et auteur du livre “Material Matters”, a approché Martijn Oostenrijk et Pablo van den Bosch qui travaillaient à l’époque dans le secteur de la finance afin qu’ils l’aide à expliquer en quoi la circularité amène des bénéfices financiers et de la valeur : Madaster est né. Source de l’image : RAU, Banque Triodos “Ok ça change quelque chose, c’est important, c’est urgent et on peut vraiment avoir un impact” C’est quoi Madaster ? Madaster est une plateforme en ligne qui fonctionne comme un cadastre : on peut enregistrer tous les matériaux et produits dans son environnement matériel, que ce soit des infrastructures ou des bâtiments. Une fois que ces matériaux sont enregistrés, ils ont une identité. Le but final est que cette plateforme puisse être utilisée pour n’importe quel objet dans le monde. “Donner une identité aux matériaux permet de prendre des décisions conscientes sur leur futur usage au lieu de les dégrader en déchets” L’importance de la digitalisation Le secteur de la construction a des standards avec lesquels tous les architectes, les entreprises de construction et les ingénieur.e.s travaillent. Parmi ces standards il y a le BIM (Building Information Management), qui est la retranscription digitale d’un bâtiment. Il contient tous les différents matériaux et produits assemblés dans le bâtiment. À cela s’ajoute l’EPD (Environmental Product Declaration) : définie par l’ISO, cela permet à chaque entreprise produisant des produits de quantifier les informations environnementales sur le cycle de vie de ses produits afin de permettre des comparaisons entre des produits remplissant les mêmes fonctions. Chaque année, les mesures législatives augmentent pour inciter à faire de telles déclarations. Ainsi, en combinant le BIM d’un bâtiment, où “tout ce qu’on peut imaginer pour un bâtiment y est inscrit” avec les EPD des produits et matériaux au sein du bâtiment puis en enrichissant tout ça avec des données environnementales et financières de sources fiables, Madaster créé de nombreux indicateurs environnementaux et financiers précieux pour leurs clients, comme l’indice de circularité, l’amovibilité, l’empreinte carbone et la valeur financière résiduelle. L’index de circularité Basé sur la méthodologie d’Ellen Mc Arthur, l’indice de circularité est construit sur la base de trois étapes : étape de construction, étape d’usage et étape de fin de vie. Si des matériaux existants ont été utilisés au lieu de matériaux vierges, c’est un plus pour l’étape de construction ; si la manière de construire et les matériaux mènent à une espérance de vie du bâtiment plus longue que la moyenne, c’est un plus ; et si le bâtiment a été construit de telle sorte à ce que les matériaux et produits puissent être détachés et réutilisés, c’est aussi un plus. La combinaison de ces trois étapes mène à un indice entre 0 et 100 eu le score est pénalisé s’il manque des informations. La valeur résiduelle financière C’est la valeur d’un bâtiment à la fin de sa vie : quels matériaux peuvent être réutilisés, quel est le coût pour les réutiliser ? Les prix actuels et historiques de chaque matériau dans le bâtiment ont été pris afin de tracer une ligne vers le futur pour avoir une idée de leur prix. Ensuite, en déduisant le prix du détachement des matériaux, de leur transport et de leur traitement pour être réutilisé, on a la vraie valeur financière résiduelle du bâtiment. Si les matériaux ont été assemblés d’une manière où il est simple de les enlever, cela va réduire le coût de leur traitement et augmenter la valeur financière résiduelle du bâtiment. “Quand on calcule la valeur financière résiduelle des matériaux dans un bâtiment, on veut qu’elle soit vraiment haute pour inciter les utilisateurs.ice.s à aller chercher cette pour en métal et la vendre pour qu’elle soit réutilisée.” Qui utilise Madaster ? En tant que plateforme en libre service, tout le monde peut utiliser Madaster en s’abonnant annuellement : 900€/an pour

Janine et CoHop

Accueil L’économie circulaire ? Notre projet L’encyclopédie Actualités Langues Janine et CoHop : une microbrasserie circulaire dans un écosystème coopératif Web : CoHop – Janine Contact : info@cohop.be Localisation : Bruxelles, Belgique Date de rencontre : 30 mars 2023 Maturité du projet : Mature Zéro déchet Recyclage Coopération CoHop, c’est une coopérative de micro-brasseries : Witloof, Drink That Beer, 1 Bière 2 Tartines et Janine. C’est au sein même de la brasserie que nous rencontrons Bertrand Delubac, cofondateur de la brasserie Janine et de la CoHop. Après 8 ans au sein de la commission européenne, Bertrand décide de tout quitter pour travailler avec son frère Maxime et sa belle-sœur Morane sur un nouveau concept de circularité entre le pain et la bière. Tous trois créent alors Janine en 2021, une boulangerie-brasserie. Janine, un concept circulaire entre boulangerie et brasserie La naissance de Janine part d’un constat : en Belgique, le pain est responsable de 20% du gaspillage alimentaire. Janine propose de récupérer les invendus des boulangeries pour les intégrer à la fabrication de ses bières, puis de récupérer les drêches issues des micro-brasseries pour les utiliser dans la fabrication du pain. En 1 an, 2 tonnes de drèche et 1 tonne de pain ont été recyclées. Dans chaque bière, 15% du malt est remplacé par du pain, ce qui représente environ une tranche de pain par canette. La brasserie et la boulangerie se situent à 20 minutes l’une de l’autre, à Bruxelles, ce qui facilite les échanges entre les deux. La boulangerie Janine connaissant un certain succès, elle réalise finalement très peu d’invendus. La brasserie se fournit donc en pain également auprès d’autres boulangeries et d’associations. La boulangerie se fournit au maximum en produits locaux et bio et vend ses productions localement, à Bruxelles. Aujourd’hui, Janine n’est pas totalement en boucle fermée. Les quantités de drêches produites sont trop importantes, et seul 10% est réinvesti dans la boulangerie. Plusieurs possibilités de partenaires travaillant avec la drèche, par exemple pour en faire des meubles, existent. Cependant, un tel partenariat demanderait un travail logistique conséquent, du fait du pourrissement rapide de la drèche. La CoHop, première coopérative de micro-brasseries belge « Ce qui est très important dans nos valeurs, c’est le local, le fait d’avoir une certaine circularité dans nos activités, et le fait d’être indépendants financièrement. » En parallèle de Janine, Bertrand, Maxime et Morane créent la CoHop avec 3 autres micro-brasseries, afin de s’aider à faire face à la compétition de l’industrie. CoHop est alors la première coopérative de bières de Belgique. Cette coopérative est un espace de production mutualisé, mais aussi une sandwicherie et un bar où sont organisés de nombreux évènements, au sein même de la brasserie. La volonté d’avoir un bar où la bière est brassée n’est pas anodine. Cette disposition permet d’écouler sur place 30-40% des productions, de ne pas conditionner et d’éviter les transports. En plus de rendre le lieu unique, cette cohabitation est donc écologique. Pourquoi une coopérative ? Pour une micro-brasserie, il peut être difficile de se développer du fait de la compétition des grosses brasseries industrielles, qui sponsorisent un grand nombre de cafés et de bars en échange d’exclusivité de vente. La coopérative apparaît alors comme un moyen pour chaque micro-brasserie de survivre, tout en restant indépendante financièrement. La création de la coopérative a permis à chaque micro-brasserie d’obtenir du matériel inaccessible financièrement pour une coopérative indépendante. Une coopérative permet ainsi d’assurer à chaque micro-brasserie une certaine sécurité financière. Si une micro-brasserie souhaite quitter la coopérative, elle ne met pas en péril les autres et peut revendre ses parts à une nouvelle micro-brasserie. « On croit à ce modèle de coopérative comme un gage de résilience en cas de période difficile. » Au-delà de l’aspect financier, le modèle de la coopérative permet aux micro-brasseries de réduire leur impact environnemental, et de s’enrichir les unes les autres du fait de leurs approches différentes du business, de l’entraide et de la démocratisation de la gouvernance. « Avec les business model de l’économie circulaire, la coopérative est une structure juridique très pertinente. » Comment ça marche, une coopérative ? Une coopérative, c’est une société où les producteurs décident de travailler ensemble, afin de mutualiser leur production et leurs ventes, et où chaque associé.e retire les mêmes bénéfices des recettes. Dans le cas de la CoHop, il existe trois types de parts : les micro-brasseries fondatrices, les citoyens investissant dans le projet, et une banque publique verte et éthique, Triodos, qui propose d’accompagner les coopératives. Des assemblées générales regroupant l’ensemble des actionnaires et où sont votées les grandes décisions sont organisées annuellement. Lors de ces votes, 1 personne correspond à 1 voix, quel que soit son investissement financier dans la coopérative. Les décisions les plus stratégiques sont prises lors de comités d’administration trimestriels, en présence de financeur.euse.s et expert.e.s. Enfin, des comités opérationnels ont lieu chaque semaine entre les 4 micro-brasseries pour la planification à court terme. Aujourd’hui, la CoHop dégage 5 types de chiffres d’affaire : La cotisation mensuelle des micro-brasseries, au prorata de l’utilisation des machines La sandwicherie et le bar L’organisation d’activités de brassage L’accueil d’autres micro-brasseries en besoin de matériel La vente de bière à l’extérieur de la brasserie Une recherche de circularité dans la gestion de l’énergie et de l’eau La CoHop essaye de mettre en place des techniques pour réduire sa consommation d’eau et d’énergie au maximum : La chaleur du groupe froid est récupérée pour chauffer l’eau sanitaire et la brasserie. Des panneaux photovoltaïques sont installés sur le toit L’eau de pluie est récupérée pour nettoyer le matériel La mise en place de comités d’énergie avec les voisins est en pleine réflexion. Une gestion de l’énergie totalement circulaire et optimisée nécessite des investissements conséquents qui ne peuvent pas être réalisés à un stade si précoce dans le développement de la CoHop. Mais pour Bertrand, c’est « dans leur ADN », et iels prévoient de travailler sur cet aspect afin de le développer petit à petit. La mutualisation des achats En plus du matériel de brassage, certains achats sont mutualisés, comme le

Communa

Accueil L’économie circulaire ? Notre projet L’encyclopédie Actualités Langues Communa Web : https://communa.be/ Contact : info@communa.be Localisation : Bruxelles, Belgique Date de rencontre : 28 mars 2023 Maturité du projet : Mature Urbanisme Récup’ et réemploi Solidarité et coopération La crise du logement est bien connue en France, mais elle l’est tout autant en Belgique. Hausse des prix au m2, spéculation immobilière, … il devient de plus en plus difficile de trouver un toit, notamment dans les grandes villes telles que Bruxelles. Prendre à bras le corps ces défis, c’est ce à quoi s’emploie Communa depuis 2017, en ayant recours à un concept qui tend à se diffuser : l’occupation temporaire à finalité sociale ou OTFS. Lors de notre entretien avec Claire Massonnaud, membre de Communa et gérante d’un des lieux occupés, nous avons pu en apprendre davantage sur les forces de ce mode d’action. Au départ, un constat accablant A Bruxelles, comme dans de nombreuses autres villes, la crise de l’accueil et du logement ne fait que s’empirer : des demandeur.euse.s d’asile de plus en plus nombreux.ses, la difficulté croissante pour les sans-abri de trouver un toit et un manque criant de logements sociaux. En parallèle, les prix du logement qui augmentent, inexorablement et à une vitesse folle, attirant les tendances spéculatives de quelques un.e.s. Mais ça, c’est pour la partie visible du problème. Claire nous dévoile alors l’autre côté, invisible aux yeux de beaucoup : « Aujourd’hui, il y a 6,5 millions de m2 vide à Bruxelles en superficie, donc au sol mis bout à bout, ça représente la taille de la commune d’Ixelles, celle où on se trouve, et qui d’ailleurs est la plus grande de Bruxelles » Claire Massonaud, membre de Communa et co-gestionnaire de la Serre Trop de vide et pas assez de moyens de logement accessibles ? Le paradoxe est clair. Et cela n’impacte pas seulement les individus : « Il y a besoin criant de locaux pour faire des activités. On reçoit énormément de demandes de gens qui cherchent des lieux abordables pour faire des choses, qui ont envie de faire des activités, des ateliers, qui ont envie de transmettre » Cette crise impacte ainsi très négativement certaines dynamiques de quartier, comme la création de lieu de rencontres, ou l’organisation d’évènements, qui pourraient être vecteurs de lien social et ainsi essentiels à intégrer dans l’urbanisme de demain. Communa et l’OTFS comme fer de lance La naissance de Communa L’histoire commence avec un groupe d’étudiant.e.s, confronté.e.s aux prix du logement beaucoup trop élevés pour le budget qu’iels avaient en poche. Face à cette réalité, iels décident de prendre le sujet à bras le corps et commencent à ouvrir des bâtiments inoccupés, en négociant auprès des propriétaires sur les conditions d’occupations, mettant ainsi à profit leurs connaissances juridico-légales du sujet. Communa se professionnalise et devient une ASBL (association sans but lucratif) en 2017. Depuis la formation de l’association, sa structuration interne est organisée de manière horizontale, et chaque membre de Communa tient à maintenir un système de gouvernance partagée, convaincu.e que ce mode de pilotage est celui qui permettra de pérenniser le sens et l’action de l’association. « C’est beaucoup de travail, je ne vous cache pas, c’est pas toujours simple de fonctionner de manière horizontale mais ça nous permet d’être créatifs je crois, de gagner en pouvoir d’action, de se responsabiliser, de développer un vrai esprit d’équipe, en considérant d’abord ses collègues – et soi-même ! – comme des personnes et pas comme des machines à travailler. C’est comme ça qu’on arrive à garder du sens longtemps dans notre travail, et de trouver peut-être d’autres manières de travailler et de faire collectif ensemble. » Et c’est par ce fonctionnement que Communa porte sa mission : « On utilise l’occupation temporaire à finalité sociale, la ressource des bâtiments vides, et c’est là que c’est circulaire je crois, comme un outil au service des citoyens » L’objectif de cette occupation est clair : redonner aux citoyen.ne.s leur « Droit à la Ville », en contournant l’inaccessibilité du foncier et en proposant des lieux de vie, d’épanouissement et de rencontre. Mais concrètement, comment ça marche ? Rendre le vide aux citoyen.ne.s L’objectif de Communa, c’est d’occuper le vide en toute légalité, de le restructurer, afin de créer des lieux porteurs d’innovations sociales et urbaines. Pour cela, l’occupation est encadrée par une convention établie entre un propriétaire (très souvent un propriétaire public) et Communa, portant sur un lieu vacant. Celle-ci est le résultat d’un temps de négociation, souvent conséquent, afin de définir les conditions de l’occupation, et notamment de porter au mieux la valeur sociale du lieu pour le futur, durant l’occupation mais également sur le long terme. « Il y a un peu deux méthodes : le squat, où tu ouvres la porte et après tu négocies, et Communa c’est l’inverse, d’abord on négocie, on met aux normes le bâtiment, puis les personnes peuvent occuper le lieu pour y vivre et /ou développer leurs projets en toute légalité » Pour chaque lieu que Communa choisit d’occuper, elle en devient la gestionnaire. S’ensuit ainsi une phase de remise aux normes du bâtiment et d’aménagement de celui-ci afin de le rendre propice à l’accueil de personnes, d’associations et d’activités spécifiques. Et pour cette gestion et cet entretien, Communa fonctionne majoritairement avec l’argent provenant de subsides, versés par les institutions publiques intéressées par leur activité. Les occupant.e.s des lieux doivent également contribuer en partie à la gestion de ceux-ci, car ces aménagements impliquent souvent des charges assez lourdes pour Communa. « On demande une contribution monétaire et non monétaire. Non monétaire c’est comment est-ce qu’au travers de tes compétences et de tes activités tu peux te mettre au service du lieu et de la communauté ? Ça peut être sortir les poubelles deux fois par semaines ou construire des étagères dans la Serre car il en manque. Les gens sont créatifs. Il y a une illustratrice qui a fait une affiche pour l’évènement des 5 ans par exemple. C’est important pour nous de sortir des dynamiques purement financières. […] On demande aussi une contribution monétaire qu’on fixe en discutant, sur un

Boentje Café

Accueil L’économie circulaire ? Notre projet L’encyclopédie Actualités Langues Le Boentje Café, pionnier du zéro déchet Bruxellois Web : https://www.boentjecafe.com Contact : info@boentjecafe.be Localisation : Bruxelles, Belgique Date de rencontre : 3 avril 2023 Maturité du projet : Mature Zéro déchet Sensibilisation Alimentation durable Le Boentje, c’est le premier café zéro déchet de Bruxelles, créé en 2017. C’est aussi une histoire d’amitié, et une volonté forte d’inspirer et de vivre en adéquation avec ses valeurs. C’est sur place que nous rencontrons Victoria et Sandrine, les co-gérantes et créatrices du café. Zéro déchet, approvisionnement durable, et seconde-main, les mots d’ordre du boentje Au Boentje, la recherche du zéro déchet est poussée à tous les stades de réflexion, de l’approvisionnement à la consommation. L’approvisionnement durable Les produits alimentaires proviennent de modes d’agriculture biologiques ou raisonnés, sont les plus locaux possible, et les gérantes veillent à ce que les livraisons ne soient pas suremballées : Le lait provient d’un petit laitier indépendant Les fruits et légumes sont en partie commandés en gros à un fournisseur en agriculture biologique ou sont les plus locaux possible, au maximum européens pour les agrumes Les boissons sont fournies par un grossiste qui s’occupe de rechercher les producteur.ice.s durables et éthiques, puis de faire la transition avec les commerces Le vin est acheté à un caviste voisin, qui se fournit chez un producteur local en biodynamie Les micro-pousses sont cultivées dans Bruxelles et sont livrées directement par la personne qui les fait pousser Le café est torréfié à Bruxelles Les consignes, pensées à large échelle Pour la vente à emporter, le Boentje n’utilise pas d’emballages et fait partie d’un réseau de consignes à l’échelle de Bruxelles et de la Wallonie : L’Empoteuse. Les contenants utilisés peuvent ainsi être retournés dans d’autres établissements travaillant également sur les enjeux de durabilité et partenaires du réseau. Pour le café à emporter, le Boentje utilise Billie Cup, un réseau de consigne pour gobelets fonctionnant sur le même principe et assez développé en Belgique. Bien que ces systèmes demandent un effort supplémentaire de sensibilisation auprès de la clientèle ainsi que de nettoyage, ils représentent une solution zéro déchet innovante et évitant la multiplication contre-productive des systèmes de consigne. Les client.e.s ont également la possibilité de venir avec leurs propres contenants en échange d’une réduction. Les déchets alimentaires, traités localement Les déchets alimentaires représentent une grande partie des pertes, malgré la grande créativité des gérantes pour leur donner une seconde vie, notamment avec des chips d’épluchure. Ceux qui n’ont pas pu être réinvestis sont mis en compost dans le jardin du café ou récupérés par une entreprise bruxelloise qui vient chercher les derniers restes à vélo pour les mettre en compost de son côté. Un recours à la seconde-main favorisé La philosophie du Boentje ne s’applique pas qu’aux aspects alimentaires. L’ensemble de la décoration du café est réalisé à partir d’articles de seconde-main, en partie chinés par une entreprise partenaire : Fais le toi-même. Aujourd’hui, le café n’a pas atteint le 100% zéro déchet. En effet, certains déchets sont encore inévitables, notamment du fait de normes d’hygiène alimentaire. Sensibiliser à de nouvelles manières de consommer, une des missions du boentje « On voulait vraiment pousser le concept de la durabilité, on s’est dit qu’on ne voulait pas juste que ce soit un café durable, mais aussi un exemple, que ça montre des possibilités. » Dans une optique de sensibilisation, des ateliers et évènements sont régulièrement organisés sur les sujets du zéro déchet, avec notamment des activités de « Do It Yourself » très diversifiées, où les client.e.s peuvent apprendre à broder, à tricoter, ou même découvrir la lactofermentation. Le but de ces séances est de faire repenser ses modes de consommation à chacun.e et de permettre aux personnes y participant de pouvoir reproduire les bons gestes chez elles. Victoria et Sandrine proposent également des séances d’information collectives pour d’autres entrepreneur.euse.s afin de les aider à monter un projet le plus durable possible. Le Boentje, un café connecté au monde de l’économie circulaire bruxellois A Bruxelles, beaucoup d’accompagnements gratuits et de grande qualité existent, grâce à une politique ambitieuse de transition économique mise en place par le gouvernement au pouvoir : la Shifting Economy. Ces aides ont permis à Victoria et Sandrine de créer un business plan, de rencontrer d’autres entrepreneurs, et de créer des partenariats avant même que le Boentje n’existe : Le Boentje fait partie d’un réseau Bruxellois très actif : le réseau Good Food qui rassemble les restaurants et cantines œuvrant pour l’implémentation d’une alimentation plus saine et durable, en les soutenant et en mettant en lien les acteur.ice.s, notamment par l’intermédiaire de workshops Le Boentje se fournit en partie chez BeesCoop, supermarché coopératif, où il est l’un des coopérateurs. Ce partenariat permet aux coopérateur.ice.s de BeesCoop d’avoir accès à des réductions au Boentje Le Boentje est également un point relais pour de nombreuses initiatives. Il est un des points dépôt d’Usitoo (bibliothèque d’objets), de Dropiz (service de couches lavables) et de Bioceno qui distribue des paniers de fruits et légumes bio Le Boentje est partenaire avec Monkey Donkey, une entreprise qui met à disposition des commerces des vélo cargos que les particuliers peuvent venir louer Le Boentje est un point de collecte de dons pour la plateforme citoyenne de soutiens aux réfugiés En plus d’être un café, le Boentje est un lieu de rencontre pour d’autres initiatives durables de la région de Bruxelles. Et après ? Aujourd’hui, une vingtaine de personnes s’investissent à temps partiel dans le café, et ce dernier connaît un franc succès. Cependant, Victoria et Sandrine ne souhaitent pas s’agrandir. « Ouvrir un autre établissement, ce serait plus simple parce qu’on a déjà tous les process qui sont en place. Mais ce qui nous a beaucoup animées, c’est trouver toutes ces idées, réussir à mettre le projet en place. L’aspect de transmettre ce savoir et de le diffuser, d’encourager d’autres entrepreneurs, ça c’est une autre dimension de rayonnement du Boentje qui est hyper intéressante pour nous, et c’est plus là-dedans qu’on a envie de se développer. » Cette envie de sensibiliser et de

Conscient

Accueil L’économie circulaire ? Notre projet L’encyclopédie Actualités Langues Conscient Web : https://conscient.be/ Contact : infos@beconscient.com Localisation : Bruxelles, Belgique Date de rencontre : 5 avril 2023 Maturité du projet : Mature Recyclage Santé Accessibilité La prise de conscience familiale Conscient, c’est l’histoire d’une prise de conscience familiale, celle d’Anas et Sirine, frère et sœur jumeaux. Tout a commencé par des problèmes respiratoires qui ont provoqué une hospitalisation en urgence pour Sirine. La cause ? Un allergène, le methylisothiazolinone, conservateur utilisé fréquemment dans la grande majorité des peintures murales, même celles portant le label “écologique”. Quelque temps après cet incident, Anas et Sirine sont de nouveau à la recherche de peintures pour leur appartement mais regardent à présent de très près la composition de ces dernières. Le constat ? Pour des alternatives plus saines, les prix étaient soit très élevés ou la mise en place beaucoup moins évidente (comme la chaux ou l’argile). Suite à cette prise de conscience est née l’idée de créer une peinture saine et accessible à toustes : Conscient s’apprête à naître. “Conscient, ce n’est pas une entreprise de peinture, c’est une entreprise qui propose des solutions à des problèmes.” Formuler des peintures saines En effet, Anas et Sirine n’ont alors pas la prétention de créer une peinture, ces dernier.ère.s provenant de milieux plutôt éloignés du monde de la peinture : respectivement l’IT management et la communication digitale. Iels décident donc de contacter des formulateur.ice.s en leur donnant leurs critères : une peinture sans dioxyde de titane et sans conservateurs allergènes, donc une peinture en poudre. La réponse des formulateur.ice.s a été très rapide : impossible de remplacer le dioxyde de titane et qui voudrait d’une peinture en poudre ? Présent dans 99,9% des peintures, le dioxyde de titane, récemment interdit dans le secteur alimentaire suite à une législation européenne, est une molécule de fort intérêt dans le secteur de la peinture du fait de sa couleur blanche et de son pouvoir opacifiant. Cependant, plusieurs études mettent en cause cette molécule comme cancérogène probable ou avéré, notamment celles de l’Inrae et de l’Anses. Suite à cette impasse, iels décident de le faire seul.e.s et se lancent dans l’aventure Conscient. « On pouvait pas se dire qu’on allait mettre un produit qui a un risque de causer un cancer chez les gens » En autodidactes, parfois aidé.e.s par quelques jeunes conscient.e.s au sein de grandes entreprises, Anas et Sirine ont commencé à élaborer les premières versions dans leur salle de bain, puis dans la cave de leurs parents à l’aide une bétonneuse, jusqu’à arriver à leur sixième version. Aujourd’hui, CityDev Brussels, affilié à la Région de Bruxelles qui mène une politique très ambitieuse en termes d’économie circulaire, leur prête un local à loyer très réduit, permettant d’augmenter leur production et de se développer sans subir la pression économique des loyers bruxellois. Le produit fini se présente tel quel : on mélange la poudre emballée dans un sachet réutilisable en coton avec de l’eau avec un rapport un pour un, on attend quinze minutes et la peinture est prête à l’emploi et l’on peut occuper la pièce directement après application. Le résultat : 80% d’énergie en moins en production du fait de la forme de poudre, une diminution de 60% de la facture carbone dû à la non utilisation de dioxyde de titane, une réduction de la facture carbone au transport, le produit étant beaucoup plus léger qu’une peinture classique, une meilleure conservation dans le temps et surtout, un produit deux fois moins cher qu’une peinture classique. Pour commercialiser le produit, iels ont créé leur site Internet où se faisait la totalité des ventes, notamment pour garder la main sur le rythme de production. De plus en plus de personnes se sont intéressées à leur produit et ont commencé à les demander dans les grands magasins. Maintenant, Conscient est commercialisé en Belgique, aux Pays-Bas et en France, la majorité des ventes se faisant via leur plateforme internet, mais également dans des enseignes comme Natura Mater ou encore Leroy Merlin. Une peinture circulaire et écologique ? « Ça n’a pas commencé avec l’idée de faire un produit circulaire totalement écologique. Non, ça a commencé avec l’idée de faire un produit sain. Puis de faire un produit accessible. Puis enfin de faire un produit sain, accessible, écologique et circulaire. » La circularité n’a pas été une question abordée dès la première idée du produit. Pour faire une peinture conforme aux attentes des consommateur.ice.s, il faut un liant qui permette une bonne cohésion et durée dans le temps des pigments sur le support à peindre. L’amidon a alors tracé son chemin dans l’esprit d’Anas et Sirine, produit naturel dont l’extraction est très simple. C’est pourquoi iels ont collaboré avec une entreprise existante sur la région et qui récupérait déjà l’amidon dans les usines, via l’extraction de ce dernier des eaux de lavage des pommes de terre. « C’est stupide de mettre de l’amidon qu’on peut manger alors qu’il y a peut-être d’autres solutions, d’autres moyens comme l’amidon de pommes de terres inaptes à la consommation, puis on s’est dit qu’il y avait moyen de collaborer avec des usines à pommes de terre et de récupérer l’amidon chez eux. » Etre accessible “Nous on a pas été chez les écologistes, on a été chez des gens qui voulaient juste une peinture.” Anas nous l’a longuement répété, le projet initial était de proposer une vraie alternative pouvant être utilisée par tout le monde. Le public cible initial au vu des effets secondaires déclarés était les femmes enceintes puis cela s’est très rapidement élargi à des personnes qui disaient que les prix étaient intéressants, les couleurs belles et qu’iels avaient des enfants. La question écologique n’est qu’un bénéfice annexe. Selon Anas, peu de leurs clients ont développé une conscience écologique mais c’est par l’accessibilité que Conscient les aide à développer cette dernière. Selon lui, beaucoup de personnes qui développent des solutions “écologiques” viennent d’un milieu social confortable et ne se mettent pas forcément à la place des gens lambdas.

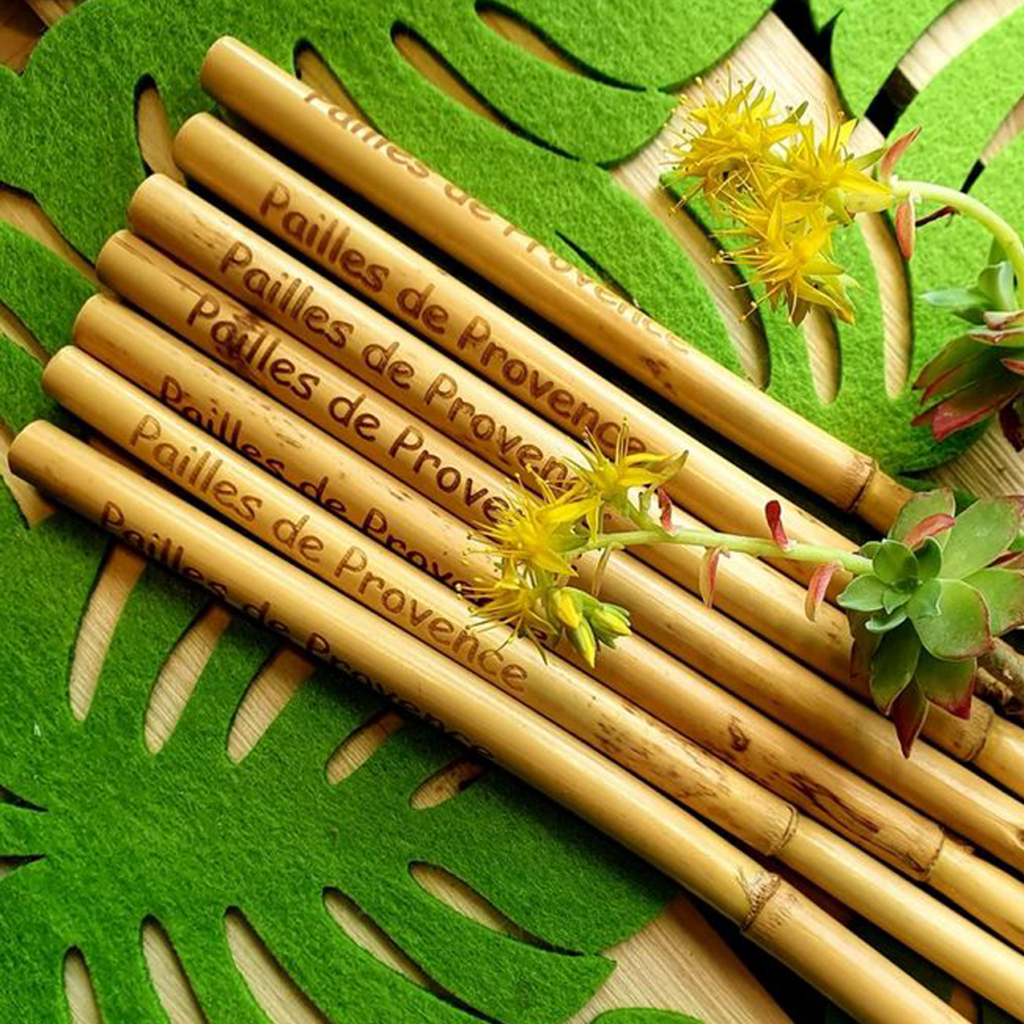

Les Pailles de Provence

Les Pailles de Provence Web : Les pailles de Provence Contact : Les pailles de Provence Localisation : Cogolin (83) Date de création : 2020 Date de rencontre : 10/05/2021 Maturité du projet : Mature Recyclage Aperçu Depuis 1966 l’entreprise Rigotti implanté à Cogolin dans le Golfe de Saint Tropez produit des anches pour les instruments à vent (clarinette, saxophone…). Ces anches sont fabriqués à partir de canne de Provence, cultivées par l’entreprise elle-même. Lors de la récolte des cannes, 40% de la tige reste dans le champ où elle se décompose. Une infime partie de la canne est utilisée pour la fabrication des anches. Le reste de la canne est utilisée comme compost. C’est en regardant un reportage sur l’interdiction des pailles en plastique en France que Daniel Rigotti à eu l’idée d’utiliser les résidus de cannes pour en faire de pailles. En effet, certaines parties des cannes ont déjà l’apparence de paille. Il existe déjà des pailles faites en bambou en provenance des pays asiatique. Daniel Rigotti à la volonté d’un produit français et de limiter les distances de transport. Les morceaux de cannes destinés aux pailles sont coupés à la bonne taille puis poncés. Les pailles sont issues de l’agriculture biologique et les tests qualité (pour un contact alimentaire) sont en cours. Les emballages sont en cours de finalisation et permettront la vente des pailles dans les magasins bio et les grandes surfaces intéressées. Ces pailles sont fabriquées et transformées (coupe + gravure) par l’entreprise Rigotti et sont ensuite vendues par l’entreprise Les Pailles de Provences qui s’occupe de la partie commerciale. Les Pailles de Provences ont été lancées en 2020 mais le contexte sanitaire a rendu le lancement compliqué. L’essentiel des clients étant à l’heure actuelle des restaurateurs ou l’événementiel (mariage…). Retour à l’encyclopédie Newsletter CirculAgronomie Facebook Youtube Linkedin Instagram Copyright CirculAgronomie 2020